|

Альманах-газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО" |

Этюды московского наблюдателя. Избранные эссе и смыслы / Евгений Бень. – М.: Б. С. Г. - Пресс, 2023. – 396 с., ил. ISBN 978-5-93381-448-1

В новую книгу известного российского эссеиста, публициста и литературоведа Евгения Моисеевича Беня (р. 1960) вошли избранные произведения разных жанров, написанные более чем за четыре десятилетия.

В первый раздел помещены литературоведческие работы и эссе о Серебряном веке; второй раздел представлен многообразной публицистикой; третий – воспоминаниями, в том числе о Р. Ф. Казаковой, Г. А. Балле, Л. А. Аннинском, Г. К. Каменеве; четвертый – интервью с автором книги. Предисловие П. В. Басинского. Выпускающий редактор – М. А. Амелин.

Евгений Бень. «Этюды московского наблюдателя. Избранные эссе и смыслы». Полная версия в PDF

Евгений Бень. «Этюды московского наблюдателя. Избранные эссе и смыслы». Текстовая версия в Word

Дочь поэта. О Наталье Соловьевой

Всё и всегда пора. О Римме Казаковой

Предрассветный ветер. О Георгии Балле

Летописец русской литературы. О Льве Аннинском

Мыслитель, священник, ученый, поэт. О Георгии Каменеве

По линии Тверских из Чернобыля

|

Казалось, случайно занесло меня в 1983-м в отдел публикаций Центрального государственного архива литературы и искусства — ЦГАЛИ (ныне — РГАЛИ). Недавнего студента (к тому же «идеологически не шибко благонадежного», да еще с «пятым пунктом» в анкете) одного из филфаков Москвы в редакциях тогдашних журналов и газет, понятно, не ждали.

Философия Владимира Соловьева и Бердяева была запретным плодом нашей юности. С конца 1970-х я оказался среди людей, многих из которых прессинг системы попросту выдавил куда-то на задворки из официальной литературной жизни. Там, на задворках, впрочем, и протекала жизнь подлинная: шло живое, неконъюнктурное осмысление отечественной литературы и философии последнего века. Читали книжки «посевские», «ИМКА-прессовские», «чеховские», наш московский самиздат. Не только читали, но и писали исследования, статьи, эссе и обсуждали их. Не в конференц-залах академических институтов, а в малогабаритных квартирах и на кухнях бережно охранялась ниточка реальной культуры, все-таки оказавшейся востребованной в конце 1980-х годов.

Поразительно, но принудить к лжеинтерпретациям архивистов, работавших непосредственно с подлинными документальными источниками, было практически невозможно даже в самые демагогические периоды брежневского правления. Требовали, конечно, переводить ряд материалов на специальное хранение. Разумеется, все подготовленные к печати издания тщательно просеивались сквозь сито цензуры. Но сами по себе источники, описанные и занесенные в каталог, были неподвластны никакому внешнему вмешательству.

Помню первую свою встречу в ЦГАЛИ с документами личного происхождения — письмами Валерия Брюсова к историку литературы Владимиру Саводнику. Отчетливый, ясный почерк Брюсова; сдержанное, лаконичное, но емкое изложение мыслей. Их публикацию я подготовил в очередной выпуск «Встреч с прошлым» (М., вып. VII, 1988, с. 99—115), сборника, имевшего огромную популярность у читателей.

Судьба одарила меня возможностью изучать столь любимый Серебряный век, и притом не под спудом тогдашних вузовских и академических псевдодогматов, а живым проникновением в судьбы мастеров слова.

Наверное, есть два типа архивистов-публикаторов. Я понял это еще в ЦГАЛИ. А в дальнейшем правомерность сего подтвердило и постоянное общение со специалистами-источниковедами во время работы в журнале «Наше наследие» и в других изданиях.

Для одних (знатоков истории) важен сам по себе документ как неповторимый факт, как ослепляющие на миг штрихи, так или иначе пополняющие представления о времени.

Гораздо реже приходилось встречать тех, для кого архив — это средство постижения «истории души», как говорила Марина Цветаева.

Я участвовал в подготовке «Летописи жизни и творчества Александра Блока». Идея «Летописи» принадлежала Кларе Николаевне Суворовой, для которой в ее каждодневном труде главное была блоковская «идея пути», «вочеловечения» поэта, рождения «художника, мужественно глядящего в лицо миру». Сколько труда и сил отдала она «Летописи»! Творения Александра Блока, его дневники и записные книжки, его обширная многолетняя переписка, свод свидетельств о поэте, материалы архивов Москвы и Санкт-Петербурга и редкие печатные источники — все это легло в основу скрупулезного и обширного научного описания. Задуманное Суворовой было несопоставимо по широте охвата со всеми ранее появившимися «летописями» и хрониками жизни и творчества писателей и деятелей культуры.

Клара Николаевна безвременно ушла из жизни в 1992 году. С 1987 года она страдала изнуряющей смертельной болезнью, но продолжала работу над своим трудом о поэте до самых последних месяцев. Даже в самом облике и в осанке ее было что-то напоминающее Александра Блока. Сотни и сотни фактов из сокровенной жизни, собранные воедино, между прочим, наглядно свидетельствуют о том, что в биографии поэта исключительно все может и должно быть доступно читателю. В те годы ко мне пришло осознание того, что судьба настоящего Мастера всегда еще более значима, чем его творения. К тому же проникновение в одну биографию через многочисленные материалы неминуемо ведет к обращению к судьбам многих других современников.

Само понятие «архив» с годами стало для меня обозначать не то или другое учреждение и даже не определенные комплексы источников. Архив — это перекресток судеб, живой пульс спутников, покинувших бренный мир, но оставивших после себя свое слово на пожелтевших листках бумаги.

Это касается не только обретших славу прижизненную или признание посмертное. Любые дневники, любая переписка (особенно «из души и прямо в душу обращенные слова») — это вечное дыхание тех, кто прошел через наш мир...

1987—1988 годы многое изменили в судьбе литературных архивов. Часть из того, что десятилетиями было достоянием наследников, архивистов и собирателей частных коллекций, стало доступно заинтересованному читателю. Казалось, обрели новую жизнь личные фонды ЦГАЛИ, Пушкинского Дома, других архивов...

В начале 1990-х у перекрестка судеб снова нелегкие будни в своем Отечестве: где средства, столь необходимые для нашей культуры?

Газета «Первое сентября», 26 мая 1994, с. 3

|

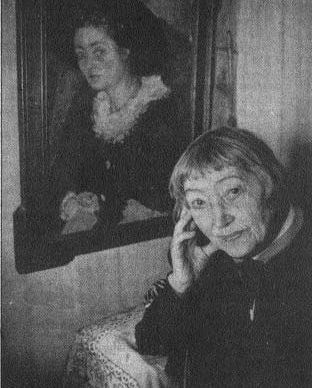

С нами больше нет Натальи Сергеевны Соловьевой (1913—1995). Никогда больше мы не услышим ее живых, злободневных, ироничных суждений о текущих событиях. Никогда не донесется из телефонной трубки неизменно бодрый, чуточку трескучий, взволнованный голос, рассказывающий о недавно прочитанной статье о ее великом предке — Владимире Соловьеве. Ее мысли и слова были ясны и прозрачны, как и вся ее многотрудная бескомпромиссная жизнь, прошедшая в бесконечных заботах о людях и заступничестве за униженных и оскорбленных.

Она не боялась смерти и как будто в последние годы определенно была готова к ней. Мягкий соловьевский юмор и природная соловьевская стойкость перед лишениями и испытаниями всегда были ее спутниками.

Она с негодованием относилась к тем, кто выпячивал свое благородное происхождение, никогда не кичилась принадлежностью к великому роду. И в этом-то и был подлинный аристократизм души Натальи Сергеевны.

Наталья Сергеевна оставалась рядом со своим отцом — известным поэтом Сергеем Соловьевым — во время его заключения в Лубянке и Бутырках, в периоды его ссылок в психлечебнице. После смерти отца в 1942 году она сумела вопреки железному веку сохранить его архив.

Последние годы жизни полностью отдала наследию отца: подготовила большие публикации для «Нашего наследия», «Нового мира», «Знамени», «Шахматовского сборника», «Aquenox». Все они увидели свет при жизни Натальи Сергеевны. Последнюю свою публикацию — фрагмент из воспоминаний Сергея Соловьева — она отдала в газету «Накануне». До ее выхода не дожила несколько дней.

Стойкость натуры и юмор не покидали Наталью Сергеевну до последнего дня. Когда «скорая» после тяжелейшего удара доставила ее в больницу, врачи спросили больную, как ее зовут. Наталья Сергеевна сказала: «Старуха Шапокляк». За несколько часов до кончины она говорила самому близкому человеку о том, как хочет ходить по траве на рассвете и лазать по деревьям…

Заснеженный ноябрь 1985 года. В подмосковном Шахматове дебютировали Блоковские чтения. Все доклады, более или менее удачные, прочитаны, и автобус везет участников к железнодорожной станции.

Стою, держась за поручень, и между прочим обмениваюсь мнением о прошедшем действе с сидящей рядом пожилой женщиной. Оказывается, я разговариваю с родной правнучкой выдающегося историка С. М. Соловьева, внучатой племянницей великого философа Владимира Соловьева, дочерью поэта Сергея Соловьева — троюродного брата Александра Блока.

В автобусе она говорила, что делает все, чтобы вернуть насильственно изъятое из нашей культуры имя ее отца, но слабо верит, что ей до конца своих дней удастся напечатать его произведения. Слава Богу, жизнь опровергла это грустное предположение дочери поэта, который писал ей, тринадцатилетней: «Помни всегда, дорогая, что мне надо только, чтобы тебе было хорошо. И, не сомневаясь в твоей глубокой любви ко мне, я не хочу от тебя никаких жертв. С самого твоего рождения ты была моей радостью и гордостью, так и осталась».

Сколько сил и времени она отдала сохранению наследия своего отца… Сергей Соловьев (1885—1942) — один из представителей поколения младших символистов, близкий друг Блока и Андрея Белого. До Октябрьской революции увидели свет пять сборников его стихотворений. Самый известный из них, пожалуй, «Апрель», вышедший в 1910 году.

В 1912 году он вступил в брак со свояченицей Андрея Белого Татьяной Алексеевной Тургеневой. Их старшая дочь Наталья родилась 27 июля 1913 года. Татьяна Алексеевна ушла от Сергея Михайловича в 1920 году, забрав дочерей. Общение сестер, Натальи и Ольги, с отцом, однако, не прекратилось. Они проводили с ним каждое лето под Москвой, в Надовражном, а потом в Крюкове — все неподалеку от Дедова, бывшего имения Сергея Соловьева и его предков. Во второй половине 1920-х годов гостили вместе с отцом в Коктебеле у Волошина и в Муранове у Тютчевых.

1920-е годы — для Соловьева не только время ударов судьбы и христианского жизнестроительства. Именно тогда из недр прежнего его, отвлеченного, созерцания кристаллизовалось «над пустыней мертвого песка» глубоко реалистическое мировоззрение. Его стихи 1920-х годов отличаются предельной ясностью смысла, конкретной упругостью формы, строгим соответствием слова и образа, «пружинностью» ритма...

В начале 1920-х годов он перешел в католичество, а в 1926 году отец Сергий стал вице-экзархом русской католической церкви. В 1931 году он был арестован и, проведя несколько месяцев в следственном изоляторе на Лубянке, а затем в Бутырках, вышел оттуда душевнобольным.

Со дня ареста отца у Натальи Сергеевны, по ее словам, началась «трудная взрослая жизнь» с вызовами на Лубянку, с заботами о С. М. Соловьеве. К тому времени она поступила на краткосрочные геодезические курсы. Какое-то непродолжительное время даже не была чужда иллюзиям построения «фундамента социализма», хотела учиться только в техническом вузе, пойти в комсомол. Социальное происхождение стало неодолимым барьером и для того, и для другого. И очень скоро то, что воспринималось как поражение, оказалось спасением. Ей, некомсомолке, не пришлось в 1931-м отрекаться от отца. Наталья Сергеевна говорила, что она и не смогла бы этого сделать.

После выхода С. М. Соловьева из Бутырок она стала его официальным опекуном. Когда наступало обострение болезни, отца приходилось устраивать в больницы. Летом 1941 года больница им. Кащенко, где находился тогда поэт, была эвакуирована в Казань. 2 марта 1942 года Сергей Михайлович Соловьев ушел из жизни. Его безвестная могила затерялась на Арском кладбище среди многочисленных захоронений умерших в казанской больнице от ран солдат и офицеров.

Еще в 1930-е годы старшая дочь начала переписывать в тетради неопубликованные стихи отца 1918—1928 годов. Они чудом сохранились, потому что Сергей Соловьев, ожидая со дня на день ареста, отнес их вместе с рукописью незаконченных воспоминаний верному человеку. Обыск при аресте шел всю ночь непрерывно. После кончины Соловьева переписывание его стихов было для Натальи Сергеевны способом общения с ним. Интуиция подсказала ей снять и машинописную копию с мемуаров.

Судьба наделила ее неодолимым стремлением к внутренней свободе. Ее обостренное чувство справедливости нередко оборачивалось конфликтами. Не раз за свою долгую жизнь она становилась на защиту униженных. И не раз несправедливость и предательство распространялись на нее лично.

В конце 1970-х годов в силу своей природной открытости Наталья Сергеевна доверилась человеку, выдававшему себя за коллекционера, и передала ему стихотворные автографы Блока из юношеской тетради отца, дореволюционные поэтические сборники Сергея Соловьева, первое издание «Вечерних огней» Фета — семейную реликвию с акварелями О. М. Соловьевой — матери Сергея Соловьева. Теперь след этих бесценных реликвий утерян...

Еще задолго до того множество материалов было передано в бывшую «Ленинку», где они пролежали в неразобранном виде аж до конца 1970-х. В результате выяснилось, что были утеряны рукописи воспоминаний и некоторых религиозно-философских статей Сергея Соловьева. Наконец, Отдел рукописей уже РГБ, взяв с согласия Натальи Сергеевны семейные альбомы во временное пользование, подсунул ей какую-то деловую бумагу путаного содержания и неприхотливо объявил себя владельцем этих раритетов. Даже сюжет «Грабеж» в телепрограмме «Человек и закон» оказался бессильным вернуть их домой.

О том, что Наталья Сергеевна была действительно духовно близким к отцу человеком, свидетельствуют многие стихи Сергея Михайловича, к ней обращенные. Он очень хотел, чтобы она общалась с Андреем Белым, дарившим ей детские книжки, считал, что в душе ее есть нечто созвучное Белому.

Наталья Сергеевна связала свою жизнь с театром. Отец, правда, считал, что этот путь не для нее: «В театре нужны волчьи зубы и лисий хвост». Этих качеств не оказалось, и карьеры артистической она не сделала. В 1945 году блестяще закончила ГИТИС и очень хотела работать в театре Соломона Михоэлса. Михоэлс готов был взять ее в ассистентуру, хотя Наталья Сергеевна не знала и не могла знать идиша. Он считал этот барьер преодолимым. Но Комитет по делам искусств запретил ей работать в еврейском театре по причине национального несоответствия.

Она пошла режиссером в кукольный театр Сергея Образцова, затем поступила в аспирантуру Института художественного воспитания, защитила диссертацию, преподавала в Училище циркового искусства, а позднее — в Институте культуры, работала театральным критиком и рецензентом.

Многие мысли ее, наследника великого рода, были обращены к России. Она не видела ближних перспектив духовного возрождения, но верила в него. Утверждала, что вопреки всем невзгодам жить в начале 1990-х интересно.

Стойко переносила трудности. В этом ей помогали соловьевские черты характера: тонкая ирония и мягкий юмор. Себя называла «шкелетом», перефразируя строчки шуточной эпитафии Владимира Соловьева, обращенной к самому себе:

Сперва был философ,

А ныне стал шкелетом.

Так хочется верить, что там, в надзвездных высотах, она теперь рядом с дядей Володей, о котором столько знала, хотя родилась после смерти его, с отцом, со спутником ее детства — Андреем Белым, с обожаемым ею Василием Розановым... А здесь память о Наталье Сергеевне сохранят ее друзья, ее литературные единочувственники, многочисленные ученики, которым она дала дорогу в жизнь в Училище циркового искусства и в Институте культуры.

Газета «Утро России», 23—29 декабря 1993, с. 9; газета «Накануне», 1995, № 5—6, с. 3

|

В начале двухтысячных годов я познакомился с Риммой Федоровной Казаковой (1932—2008). Обратился к ней с предложением напечатать подборку стихов в газете «Информпространство». Мы встретились — сразу и навсегда возникла наша дружба. О ней Римма Федоровна сказала на титуле экземпляра книги «Ты меня любишь» (2006), подаренного мне: «Жене — на долгую счастливую дружбу! Римма Казакова. 4.06.2006».

Большие поэты жаждут слова-отклика, слова-соучастия. Римма Казакова, которая обладала редким даром неистощимой любви к людям и участия в их жизни, неизменно испытывала невероятной силы потребность понимания ее как Человека и Поэта. Тридцать лет назад Анастасия Цветаева написала ей: «Марину Вы не можете не любить как поэта… Кажется мне, Вы русский язык очень чуете. Редкость…»

7 августа 2006 года мы вместе ездили на машине на День памяти столь любимого нами Александра Блока в подмосковное Шахматово. Там, как и ежегодно в этот день, собралось много почитателей Блока. Приехал и Евгений Евтушенко, с которым у Риммы Федоровны была давняя размолвка. И по этому поводу она иной раз переживала. Они выясняли отношения, оказавшись рядом за столом. Почему-то я плохо помню предмет их эмоционального разговора. Но прекрасно помню, что они к взаимному удовольствию нашли общий язык. Всю достаточно долгую обратную дорогу Римма Федоровна время от времени задумчиво повторяла мне: «Как хорошо, что мы помирились с Женей…»

В нашем общении было и веселье, случались шумные застолья и споры до хрипоты. На ее кухне в квартире на улице Чаянова обитало множество статуэток — целое поселение собачек, лошадок, коров, медведей, свинок… Однажды навеселе я сказал Римме Федоровне, что одна из ее элегантных лошадок напоминает мне мою знакомую и ей незнакомую даму. Римма Федоровна почему-то шутейно рассердилась и запустила в меня той лошадкой, велев забрать ее себе. Так она переселилась на книжную полку рядом с моим письменным столом, где «проживает» до сих пор.

Когда я опубликовал в газете «Информпространство» (2006, № 8, с. I) эссе о сборнике ее стихов «Ты меня любишь» (М., 2006), Римма Федоровна тут же откликнулась: «Вы — первый, кто так по-настоящему понял мои стихи. Спасибо».

Во время наших посиделок на ее кухне она время от времени вспоминала ту мою рецензию. Привожу ее здесь полностью.

Зерна и всходы

В последние 25 лет советского периода в массовом тогда обиходе советских читателей Казакова была в одном ряду с новаторами-шестидесятниками — Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной.

При этом стихи Риммы Казаковой имеют, полагаю, весьма отдаленное отношение к поэтическим изысканиям остальных трех из той знаковой «четверки». На самом деле (и об этом убедительно говорит новая книга избранного) Казакова по сути своей никогда новатором не являлась, родословную свою, как Вознесенский или Евтушенко, от Маяковского, Хлебникова и футуристов не вела.

Парадоксально, но весь ее путь поэта проникнут дыханием лирики Некрасова, мощно прорывающейся сквозь столетия, но до сих пор недооцененной многими из знатоков поэзии.

Всходы Казаковой растут из зерен, оставленных Некрасовым с его пронзительно-трагической народностью и напевно-ясной поэтикой, Блоком с его пульсирующей все- и самопоглощающей совестью, Цветаевой с ее беспощадной к себе и миру искренностью.

В поэзии Казаковой не только корни русской словесности, она всегда помнит и часто пишет о своих корнях и всходах: матери, отце, сыне, любимой внучке. Ее история души — это история сплетения корней. И невольно как один из возможных эпиграфов к пути Казаковой встает концовка некрасовского «Внимая ужасам войны...»:

Святые, искренние слезы —

То слезы бедных матерей!

Им не забыть своих детей,

Погибших на кровавой ниве,

Как не поднять плакучей иве

Своих поникнувших ветвей.

Через 130 лет после Некрасова Римма Казакова словно откликается ему словом:

Не посылайте детей на войну!

В мире о стольких —

лишь вечная память.

Чью-то ошибку и чью-то вину

не заставляйте исправить.

Казакова — традиционалист по наитию, по ею самой неразгаданной потребности сердца. Нарочитая образованность здесь не ночевала.

От Лермонтова и того же Некрасова пришла к Римме Казаковой «странная любовь» к Отечеству, которую не властен победить рассудок.

И пускай оно не отвечает,

нас не замечает,

не венчает...

Ну а мы в просторах долгих лет

Понимаем и с плеча не рубим.

Просто любим.

Безответно любим.

Но сама любовь —

и есть ответ.

Стихи Казаковой — иной раз как щемящая сердце вековая любовь-боль, которая укрепляет и вселяет веру в тех, для кого живо Слово русской литературы:

Грязным снегом страна

завалена —

От дорог до любого дворика.

Дворник принял себя за барина,

да и нет его, этого дворника.

Из всех оценок ее стихов самая главная, емкая и извлекающая суть, от Анастасии Цветаевой: «Какая-то есть в Ваших стихах истинность, не могущая пройти мимо истинного».

Трудно сейчас найти поэта, у которого набралось бы столько стихов на слуху и в памяти у современников. И речь не только о тех стихах, которые стали песнями. Но о песнях разговор особый. Слыша шлягеры разных лет и разных авторов, мы не читаем их в текстовом виде. А, к примеру, живое чтение с бумаги «Постарею, побелею…» или «Ты — мой зимний костер...» вдруг неожиданно открывает проникновенные и выверенные каждой деталью поэтические произведения.

«Ты меня любишь» — это книга цельного творческого пути, точка отсчета которого — год 1955-й. Важно, что она снабжена фотографиями разных лет: читатель видит, что Римма Федоровна — представитель той ветви поэзии, где трудно уловить грань между выражением лица, биением сердца и дыханием стихов. Где поступь времен сливается с судьбой поэта.

Все естественно в этой книге, в том числе соседство того, что станет частью будущих хрестоматий материка русской поэзии, со стихами малозаметными. Все, как в самой нашей жизни, где поэты и до смерти, и навсегда — неприкаянные странники.

Возможно, воспоминания Риммы Казаковой о войне («Информпространство», 2008, № 5, с. II—III) стали ее последней прижизненной публикацией в периодике.

Римма Федоровна была настоящим другом. Через неделю после того, как в октябре 2005 года я проводил в последний путь маму, она пригласила меня к себе домой, полдня выслушивала про мою беду и откликалась душевной теплотой и добрым словом. Теперь на Ваганьковском кладбище она упокоена в полутора минутах ходьбы от могил моих родных.

Она мыслила себя человеком русского слова и русской культуры. При этом любила свои корни: и русские, и еврейские. С пониманием относилась к религиозным устремлениям других.

В последние месяцы Римма Федоровна часто жаловалась на самочувствие, но силой неистощимой жизненной энергии преодолевала болезни и была полна бесконечных идей и планов. Примерно за неделю до своего внезапного ухода Римма Федоровна позвонила из санатория в подмосковном Перхушкове. «Вы можете написать о моей новой книжке “Пора…”? Напишите поскорее, лучше вас вряд ли кто о ней скажет…» Я немного удивился, потому что эта книга вышла, по крайней мере, не вчера или позавчера, а некоторое время назад, и ответил, что этому ее предложению признателен особенно.

В предпоследний день жизни Риммы Казаковой я позвонил ей в санаторий сообщить, что «Пора…» уже лежит у меня дома на письменном столе. И вдруг почему-то сказал: «Александр Блок в агонии перед смертью кричал — “Пора колоть мебель!”» Римма Федоровна внимательно выслушала эту ремарку: «Мое “Пора…” очень многозначно. В жизни все и всегда пора — и родиться, и жить, и умирать. Все под знаком “Пора…”»

Поэта Риммы Казаковой не стало на следующий день — 19 мая 2008 года. Она ушла из жизни мгновенно. Дай Бог, не почувствовала боли.

Газета «Информпространство», 2008, № 6, с. I

|

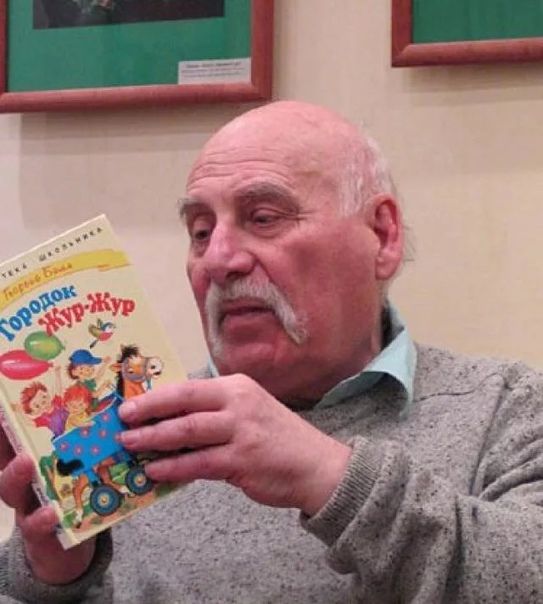

С 1960 года Георгий Александрович Балл (1927—2011) публиковал сказки, рассказы и пьесы для детей. Детская литература Г. А. Балла трогательной теплотой и образной насыщенностью стремится пробудить в каждом маленьком читателе сокровенное творческое саморазвитие и веру в силу добра. Его произведения для взрослых выходили с 1983 года, когда читатели познакомились с романом «Болевые точки». В 1988 году повести и рассказы были собраны в книгу «Смеюсь и плачу вместе с тобой». Его сборник рассказов «Вверх за тишиной» (М., 1999) хорошо известен ценителям прозы. Он печатался во многих периодических изданиях.

Проза Георгия Балла последних десятилетий была проникнута мотивом преодоления смерти и боли, пониманием любой беды, мистерией надежды и доброты, любовью к каждому, даже потерянному человеку, высокой терпимостью к различным человеческим проявлениям. Такое содержание было связано и с безвременным уходом из жизни сына — художника Андрея Демыкина и жены — поэтессы и прозаика Галины Демыкиной. Один из разделов сборника «Вверх за тишиной» так и назван «Смерть — Рождение». Драматические судьбы его любимых персонажей, обычных людей, неотделимы от дыхания вечности. Название одного из рассказов — «Трагедии нет» — прямо говорит о том, что смерть — всего лишь веха неиссякаемой жизни. Его произведениям свойственно естественное сочетание печали, гротеска, почерпнутого из самой жизни, и просветленности.

Прозу Г. А. Балла отличало пристальное внимание писателя к своему художественному слову, скрупулезная работа над каждой деталью, неповторимая узнаваемость, колоритное сочетание классического содержания с новаторством формы. Гуманная проникновенность, сюжетная острота и упругость, стилевая отточенность присущи рассказам «Дорога в Егорьевск», «Сара», «Я с тобой, Джо», «Катерина замесила тесто ветра» и др. Писатель причудливо, но очень органично и самобытно развивал разнообразные литературные традиции — от Андрея Платонова до Франца Кафки. Лауреат Фестиваля малой прозы им. И. С. Тургенева (1998) и Сетевого литературного конкурса «Улов» (2000).

В жизни каждого человека бывают знакомства, которые, образно говоря, сродни глобальным открытиям в жизни всей цивилизации. Таким, как возникновение паровоза, железной дороги, радио или телевизора. С самого детства я проводил лето по соседству с Георгием Александровичем Баллом, а познакомиться случилось только летом 1999-го.

Когда много лет занимаешься историей русской литературы, то волей-неволей большей частью общаешься с текстами, а через них и вслед за ними узнаешь писателя. С самими настоящими писателями встречаешься редко — хотя бы по той простой причине, что значительнейшая их часть стала достоянием истории, достоянием литературного процесса. Ибо люди рождаются и умирают. С Баллом получилось совсем иначе: сначала мы общались и разговаривали, а потом я прочитал сборник его рассказов «Верх за тишиной». С тех пор наша дружба перемежала теплые встречи и прочтение новых вещей писателя.

У него была удивительная черта — постоянное состояние зрелой молодости, несмотря на возраст. Это обусловлено тем, что в преклонные годы Георгий Балл пережил трагедию, которая заставила писателя едва ли не начать жить сначала. Но и сама природа Георгия Балла ассоциируется со свежим предрассветным ветром, разгоняющим летнюю духоту. Можно сказать, он неизменно обновлялся, и исток тому — его каждодневная литературная работа. А другой исток — неустанное общение с людьми, сопровождавшееся проникновением в ритм их сердца. Ведь на свете нет ни одной живой пульсации, совпадающей с другой. Балл не только был способен услышать сердечный ритм каждого собеседника, но, кажется, он был наделен даром запоминания и воспроизведения исключительно любого пульса. При этом он обладал редкостным свойством — искренно и очень глубоко входить в то, чем живут и дышат его друзья, сопереживая всем своим отзывчивым сердцем.

Мои любимые его рассказы — о смерти. Таких произведений у Балла немало. И ими писатель настойчиво говорил, что смерти нет в том смысле, что она тоже жизнь, что она одна из двух главных точек отсчета природы. Через осознание таинства рождения невольно проникаешь в ту ткань, где сливаются дух, душа и плоть. Куда труднее осознать то же слияние через таинство смерти, тем более смерти безвременной или насильственной. Георгий Балл пытался сделать это в ряде своих произведений, проявляя через трагедию ухода сущности психики, социума, эроса, этноса. Находя тонкие грани сиюминутного и вечного.

Судя по всему, мастер вызревал в слове неторопливо и постепенно. Представляется, что эпоха гигантов, сложивших свой литературный путь к тридцати или сорока годам, осталась в прошлых столетиях. После тех гигантов писателю осилить свой неповторимый предначертанный путь может помочь не только дар, но каждодневное ремесло до семи потов.

Многолетнее сочетание дара и ремесла обнажило у Балла свойство видеть то, что многие не видят, слышать то, что многие не слышат. И научило его предвидению в отношении знакомых людей.

Все, что он совершил в литературе и вне ее, освящено неизбывной теплотой его натуры. Некоторые его произведения включают в хрестоматии, на лекциях в вузах анализируются его рассказы. И это, нет никаких сомнений, закономерно.

Газета «Информпространство», 2003, № 10, с. 22; 2011, № 150, с. 15

|

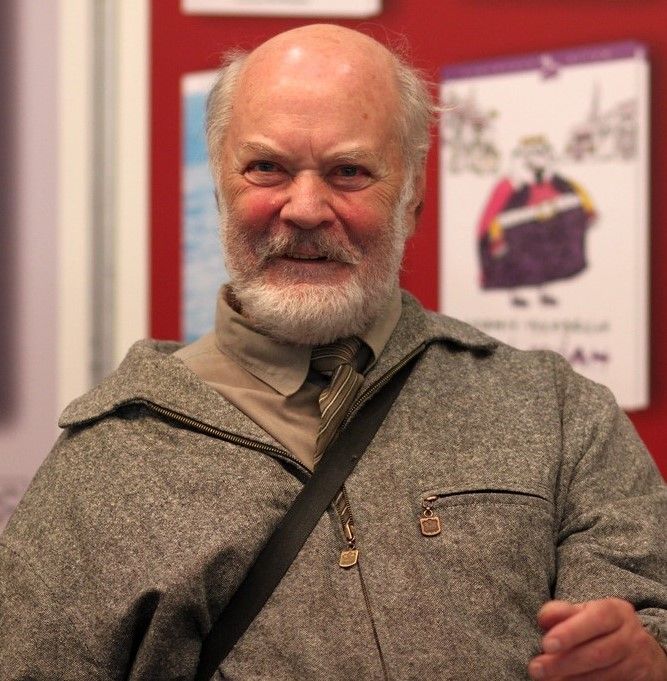

Меньше чем на год Лев Александрович Аннинский (1934—2019) пережил свою безвременно ушедшую старшую дочь Марию, с которой они являли единое целое, живя в ежечасной трепетной заботе друг о друге.

Лев Александрович — автор 24 книг, сотен и сотен статей о современной и классической русской литературе. И каждая его работа — от маленьких до больших полотен — это стремление дойти до самой сути того или иного произведения во взаимосвязи с судьбой и движением мысли его создателя.

Иногда кое-кто сетовал на вязь рассуждений Аннинского, через которую не всякому удавалось пройти туда, куда она вела — к глубинам, к узлам, связывающим настоящее с прошлым, а значит и с будущим. Увы, путь к постижению корней всегда тернист, и не каждому дано пройти через тернии. В ряде случаев Аннинский до-осмысливал то или иное творение, узрев то, что автор только пытался разглядеть, найдя самые нужные слова для того, что так и осталось в обозреваемом творении не до конца выраженным.

В литературоведческом анализе он был исполином, достигшим, кажется, невероятных высот, и зоркость, прозорливость и мастерство обобщений делали Льва Александровича не просто очень большим писателем, а летописцем русской литературы. Творчество Аннинского проникнуто редкостным сплавом бытийности и «лелеющей душу гуманности». При совершенно невероятной его работоспособности.

Был он человеком прямым и отзывчивым. Если Аннинскому приглянулась предложенная на рецензирование книга, он с удовольствием обозревал ее, вкладывая в это весь свой жар души, весь потенциал своего недюжинного воображения. Так он откликнулся и на мою книжку «О тех, кто рядом» (Иерусалим, 2013) проникновенной статьей «Предки рядом» с аналогиями из биографий его родных в журнале «Дружба народов» (2013, № 11, с. 253—255).

14 июня того же 2013 года Лев Александрович подарил мне свой объемный двухтомник статей и очерков «Распад ядра» (Минск, 2009). Первый том — с дарственной надписью: «Евгению Моисеевичу от автора, который оглядывается на предыдущую эпоху». Второй же том — с надписью: «Евгению Моисеевичу от автора, который вглядывается в подступающую эпоху». Он не раз принимал участие в вечерах издававшейся мной альманах-газеты «Информпространство», и выступления его неизменно были особенно запоминающимися. 11 сентября 2016 года мне случилось провести на канале MediaМetrics одно из последних обширных интервью с Л. А. Аннинским, где он подробно рассказывал о себе.

Казалось, он еще долго сможет продолжать свою масштабное творчество, но потеря горячо любимой дочери ускорила его уход.

Сетевое издание «Банки сегодня», 7 ноября 2019

|

Тяжело писать о близком человеке через несколько месяцев после его ухода. Но опасения, что какие-то существенные детали сотрутся из памяти, что жизнь наша вообще быстротечна, подталкивают меня выполнить этот долг.

Скоропостижная смерть от остановки сердца во время ковида моего одноклассника Жоры Каменева, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника ВЦ РАН Георгия Кирилловича Каменева (автора семи книг, более ста научных статей, разработчика новых международно-признанных теорий), а для многих любивших его прихожан храма Богоявления Господня в Москве — иерея отца Георгия (1960—2020) — для меня встала в один ряд с уходом родителей. Хотя сразу оговорюсь, что не принадлежал к его пастве и далек от церковной жизни. Просто он был для меня даже больше, наверное, чем другом. Братом. По ряду представлений единомышленником, особенно в последние одиннадцать лет нашего зрелого тесного общения. Не забывал настоятельно просить меня присылать ссылки на все без исключения вышедшие публикации.

Так уж вышло — незадолго до безвременной кончины Жора вдруг обратился ко мне: «Напиши воспоминания». Я ответил, что уже написал их, и они вошли в мои книжки, а он неожиданно: «А ты еще напиши!»

Мы встретились в далеком 1968 году в 204-й школе на Сущевском валу, где я учился с самого начала, а он пришел во второй класс. Его перевела прозорливая бабушка из-за того, что там уделяли особое внимание математике. Впрочем, наряду с такой особенностью эта школа тогда отличалась обилием пионерских линеек с незатихающим барабанным боем. В нашем классе в первые семь-восемь лет ученья оказался симбиоз марьинорощинского бесноватого хулиганья с довольно серой инертной за редким исключением массой, оставшейся до окончания выпускного десятого класса. Позднее оба мы сходились к мысли, что уже в институтах (он в Физтехе, а я на филфаке госпеда) каждый из нас обрел взаимопонимание с добрыми друзьями и приятелями, общение с которыми продолжается долгие годы.

В школе мы с Жорой держались особняком и вместе — во всяком случае до старших классов. Благо жили в паре минут ходьбы — он на Палихе, а я в Тихвинском переулке. Гоняли с мальчишками в футбол под моими окнами, по много часов гостили друг у друга, азартно до изнеможения играя в настольный хоккей. Иной раз я исхитрялся вовлечь его в какое-то детское озорство, но в таких случаях, проявляя присущую ему рассудительность, Жора довольно быстро выходил из авантюрных начинаний. Как-то он в кровь подрался с одним из напавших на нас хулиганов. Увы, драться я не умел и стоял в сторонке — до сих пор как-то неловко.

В детстве он в музыкальной школе занимался фортепиано и однажды пригласил меня на публичный экзамен, который сдал на «отлично», и мы у него дома отмечали событие салатами и лимонадом.

Помню, когда в десятом классе у меня умерла бабушка, я жил у него в семье (Жора, его мама, бабушка и ее муж дядя Ефим) несколько дней, ощущая себя тепло, как дома. После окончания института он приезжал ко мне в военный лагерь в Ковров, где приходилось несладко, проделав на двух электричках шестичасовой путь туда и такой же обратно. А еще через четыре года был свидетелем на моей свадьбе.

За несколько недель до случившейся с ним беды он, особо не отличавшийся обращением к деталям прошлого, вдруг напомнил, как мой папа водил нас, мальчишек, в Лужники на матч СССР — Канада из легендарной суперсерии. «На всю жизнь осталось это шоу. Такое грандиозное… Притом что хоккеем как зритель не интересовался и не интересуюсь», — сказал Георгий. Кстати, на моем пятидесятилетии в ЦДЛ он, поздравляя, обратил внимание на все большее мое внешнее сходство с отцом, к которому, помнится, в детстве Жора тянулся.

С каждым столетием людей, сочетающих в себе множество талантов, все меньше. Тем более когда многогранность — не дань разного рода увлечениям или собственной экстравагантности, а способность воплощать высокие ремесла, предрасположенность к которым присуща человеку с рождения. Осуществить себя в полноте возможностей — особенный труд, неотделимый от нечаянной радости, сопутствующей всегда. Георгий Каменев с детства одинаково увлеченно и с полной самоотдачей решал совсем взрослые математические задачи или скрупулезно вникал в текст «Божественной комедии» Данте.

Он, прирожденный математик, в юности занимался масштабным гуманитарным самообразованием. И, надо сказать, оно отличалось не только им же самим выработанной систематичностью, но по факту оказалось чрезвычайно системным. Без преувеличения — был он знатоком русской религиозной философии, европейской философии, русской поэзии, литературы, изобразительного искусства, классической музыки. Жажда многообразной творческой самореализации была настолько высока, что в молодости даже писал картины маслом.

Годами каждые несколько месяцев мы ходили в кафе, где выпивали и закусывали, а потом прогуливались. Так где-то лет пять назад на Цветном бульваре встретили моего знакомого искусствоведа, занимающегося современным искусством, и, когда тот начал рассказывать, у Жоры неожиданно загорелись глаза, и он очень компетентно вступил в диалог.

И конечно, часть его души — стихи, с далекой еще юности отмеченные сплавом обнаженного нерва, отвлеченного осязания сущего, овеществленной плотности образа и трогательной лиричности. Еще в сохранившихся у меня его нигде не опубликованных стихах 1983 года вместе с пронзительностью проступает зрелость не по возрасту:

Так в даль уходят города,

Мы пьем их жар, мы пьем их копоть.

А на вокзалах поезда,

Как рыбы в омуте.

Там в теплой, томной желтизне

В них жизнь застыла.

От прошлых дней в купейном сне

Лишь запах дыма.

В 2012 году Георгий Каменев выпустил книгу стихотворений «Полигон». Даже при всей своей непубличности он захотел, чтоб стихи его были напечатаны. В этом сборнике присущее ему в жизни волевое начало, на первый взгляд, парадоксально уступает место созерцанию. На самом же деле для него любая деятельность была в своем роде обратной стороной созерцательности как живительного спутника сущего:

СНЕГ

Я гляжу в окно.

Снег густой идет.

Днем совсем темно.

Ночь, как слепой лед.

Книга, кресло, плед.

Краткий миг, плен.

Несмеженность век.

Предопределение стен.

Я гляжу в окно.

Снега уже нет.

Погружено все

В невыразимый свет.

В постсоветские годы служители церкви многими стали восприниматься в череде представителей одной из «перспективных профессий». Отдавая себя без остатка этой деятельности и любви к людям (случалось ему помогать мудрыми словами и мне в критических обстоятельствах), отец Георгий, принявший крещение в доперестроечном 1984 году, самим собой напоминал о той духовной жизни, что от года к году, увы, рискует все более стираться из нашей памяти. Служение в церкви (три года диаконом, а затем пятнадцать лет — священником) занимало особое место в его пути, о чем можно судить уже по тому, что он стремился в свой храм иной раз, невзирая на какие бы то ни было препятствующие тому обстоятельства. Обстоятельства эти были в последние годы обусловлены тяжелой формой сахарного диабета с не раз сопутствующим тому попаданием больницу.

О. Георгий имел возможность по состоянию здоровья уйти в храме «за штат», однако, несмотря на уговоры (и мои тоже), очень хотел перенести это решение как можно дальше — в отдаленное потом, считая, что оно станет для него тяжелым рубежом, отодвигающим от главного дела жизни.

Правда, с марта прошлого года отца Георгия все время тяготило, что пандемия многое изменила в привычном укладе: «Это ненормально, когда приходится думать о том, чтобы в церкви на службе было меньше людей, а что поделаешь в таких условиях…». Когда священнослужители заболевали, а некоторые из них уходили из жизни, Жора предвидел, что очередь дойдет и до него, и из-за диабета он может не пройти через эту напасть, хотя очень надеялся еще долго жить.

Кстати, на духовном поприще Георгий Каменев следовал издавна присущей ему универсальности, с 2002 года курируя Иконописную студию при храме Богоявления, преподавая катехизис, историю Ветхого и Нового Завета, которые не только детально знал, но и блестяще интерпретировал, в чем мне тоже приходилось убеждаться.

Между тем себя он называл не совсем обычным священником. Священнический опыт и богатое знание православного богословия не мешали отцу Георгию продолжать уважительно и с пониманием относиться к трудам русских религиозных философов Владимира Соловьева и Николая Бердяева. И сам он, безусловно, был мыслителем в самом прямом смысле этого понятия, но ни философских, ни богословских трудов не писал. Не раз приглашал его на беседу на интернет-телеканал MediaMetrics, но он отказывался, так как принципиально не считал нужным предавать публичности свои размышления, будучи действующим священником.

Когда он посмотрел восторженный фильм Марии Шукшиной про одиозного схимонаха Сергия Романова и его скит, то прежде всего обратил внимание на то, что монахини на экране почему-то облачены не в привычную монашескую одежду, а нарочито наряжены кто во что горазд в лубочном стиле «мрачного средневековья». И даже в этом прослеживался некий эпатажный вызов, стремление схимонаха любыми способами привлечь внимание к своим «проповедям», по сути являющимся воинственными воззваниями.

О. Георгий не без теплоты, зная его лично, отзывался об о. Димитрии Смирнове, ушедшем из жизни совсем незадолго до него, между тем давая понять, что постоянная медийная деятельность выхолащивает предназначение православного священнослужителя.

Во главу угла развития личности Георгий Каменев ставил осознанно совершаемый ею свободный выбор между добром и злом. Бердяевские слова «Я пришел от свободы» кажутся применимыми в полной мере и к нему:

В который раз погибло царство,

Как быстро опустела сцена,

И кто-то пробовал подняться,

Но голову разбил о стену.

О, эта ангельская радость!

О, эта зимняя дорога!

Пойдем, мой друг, поищем ясли,

Где сном Младенца спит свобода.

Отсюда понятно, почему о. Георгий подчеркивал, что не занимается вразумлением. Речь шла о тех, кто сам не выказывает желания двигаться в сторону самосовершенствования. Притом надо упомянуть, что для крещения ребенка считал необходимым определенно обозначенное осознанное стремление к тому родителей вместе с их искренним обещанием в дальнейшем приводить дитя на причастие. В то же время отмечал — «в церковь мы всех берем», имея в виду любого, у кого душа хочет войти.

Наряду с тем отец Георгий был открыт для мира во всем его многообразии. С пониманием Жора воспринял мой шаг приобщения к Завету Авраама обрядом бритмелы, сделанный в 2009 году в связи с уходом мамы, и сочувствовал от всего сердца тому, что заживление шло очень тяжко и долго. Не раз задавал мне вопросы по иудаике, я, как мог, подробно отвечал на них. Мы находили множество глубинных пересечений двух религий. Я предлагал ему вдвоем съездить на несколько дней в Иерусалим к святым местам, но Жора говорил, что из-за ситуации со здоровьем, к сожалению, это невозможно.

Как-то недавно спросил меня: «Вот мы считаем православие единственной истинной верой, а как в этом смысле евреи трактуют иудаизм?» Мой ответ был: «Насколько я понимаю, в раввинском сознании иудаизм чаще определяется вообще не верой, а как инструмент заповедованного Всевышним пути еврейского народа, пути, воздействующего на мир». Он ответил, что «это можно понять». Надо сказать: некоторое время назад Жора сдал анализ на ДНК (чтобы пятеро его детей знали свои корни), и при традиционном для русского человека генетическом наборе ни одного еврейского процента там не оказалось.

По ходу многолетнего опыта общения с прихожанами, конечно, можно было услышать от них самое разное, в том числе, по его словам, «такое…». Отец Георгий стал размышлять, чем может быть вызвана ныне столь губительно распространяющаяся деформация поведения человека в частной жизни. Будучи во многом опирающимся на науку, он отчасти нашел объяснение тому в работах современных биологов, говорящих о имеющей теперь место тенденции генетических мутаций ряда индивидуумов на хромосомном уровне. И полагал, что подобное явление может иметь в дальнейшем катастрофический характер для цивилизации.

Необратимый же процесс вытеснения живого общения виртуальным в свою очередь, по его суждению, вытесняет общение молодых людей и девушек «вживую», что чревато кризисом возникновения семьи, деторождения и далее демографическим тупиком.

Особое место в его размышлениях занимала проблема, волновавшая его и как носителя богословской мысли, и как математика, потенциального верховенства над человеком искусственного интеллекта. Создаваемый нашими руками искусственный интеллект переходит к самовоспроизведению самого себя, угрожая возникновением виртуального мира, помыкающего нами, если мы не выстроим систему взаимоотношений с этим интеллектом на качественно новом уровне.

В письме от 26 мая 2019 года Жора написал мне: «Не надо недооценивать искусственный интеллект в его современном статусе. Бесперспективно сводить его к социальному заказу якобы виртуально стерильной элиты. […] Современный искусственный интеллект разработан для работы с хаосом: хаос нельзя контролировать, но можно управлять им в условиях ОТКРЫТОЙ системы». И далее он приводит цитату из всемирно известного физика Ильи Пригожина: «Вырисовываются контуры новой рациональности, к которой ведет идея нестабильности. Эта идея кладет конец претензиям на абсолютный контроль над какой-либо сферой реальности, кладет конец любым возможным мечтаниям об абсолютно контролируемом обществе. Реальность вообще не контролируема в смысле, который был провозглашен прежней наукой».

По свидетельству жены отца Георгия и его верного друга Натальи, он размышлял и о судьбе церкви, церковной жизни сегодня в ключе названных драматических перемен, происходящих вокруг, но со мной эту тему не обсуждал, хотя замечал в беседах, что ряд нынешних российских проблем берет начало еще и от тех веков, когда самодержавие, упразднив патриаршество, поставило Святейший правительствующий синод во главе церковной жизни, а абсолютную власть в России имела онемеченная аристократия.

Конечно, очень жаль, что глубокий мыслитель Георгий Каменев не оставил нам своих философских работ. Он считал своим предназначением служение, а делился сокровенными мыслями с очень немногими.

Когда за четыре дня до его ухода я позвонил к нему в больницу и подтвердил, что тоже ложусь в больницу на коронарографию, Жора сказал: «Что ж, Жень, как всегда на встречных курсах». И еще: «Буду бороться до последнего…»

В заключение — стихотворение иерея Георгия Каменева из его книги «Полигон»:

Отец Небесный! Жизнь прошла…

Я нищим вышел из утробы.

Я видел свет, я ощущал,

Я Тайны различал покровы.

И вот теперь, на склоне лет,

Нагой и все такой же нищий,

Прошу Тебя меня одеть

И напитать Небесной пищей.

Газета «Литературная Россия», 2021, № 3, с. 14—15

|

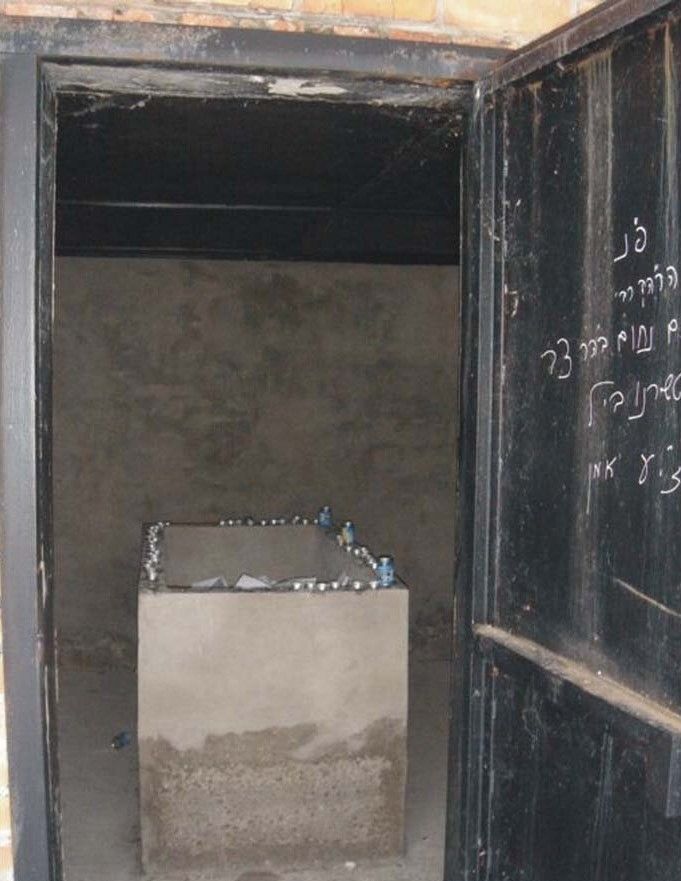

| Могила Менахема Нахума в Чернобыле |

Зная с детства, что дедушка моего папы раввин в Чернобыле и в Белой Церкви Мовша Бер Тверский, в 2009 году я занялся выявлением материалов и составлением своего генеалогического древа по легендарной линии, восходящей к чернобыльскому цадику (обладателю святости) второй половины XVIII века Менахему Нахуму Тверскому. В этом вопросе мне помогли авторитетный исследователь хасидской династии Тверских, в XIX веке разбросанной по Украине, Ицхак Меер Тверский (Нью-Йорк) и архивист Сергей Кутний (Киев). По факту многоходового выявления источников в Киевском областном архиве я написал очерк с прилагаемым к нему древом, опубликованный, в частности, под названием «Как я пришел к ребе Нохему из Чернобыля» (журнал «Корни», № 43, 2009, с. 189—199).

Однако последующие генетические изыскания Ицхака Меера Тверского потребовали внести коррективы в повествование 2009 года. И здесь будут последовательно представлены ступени названной линии моих предков. С 1790-х годов — по документам Киевского областного архива (их реквизиты указаны далее, притом возраст людей часто определялся переписчиками приблизительно), а до того — по данным из хасидских источников разного времени. Нижеперечисленные мои прямые предки с конца 1790-х годов до начала 1900-х жили в Чернобыле.

Адам Баал Шем из Ропчице (1655, Германия — 1712, Прага) был последователем Иоэля Баал Шема и предшественником Исраэля Баал Шем Това. Баал Шем — «владеющий именем», название, которым в средние века обозначали тех, кто, по предположению, обладал тайным знанием тетраграмматона и других имен Бога и с помощью этого знания мог творить чудеса. У Адама Баал Шема был сын Рабби Манн, у коего, в свою очередь, сын Нахум Гаон — отец Арье Лейба из Острожца, Цви Гирша (скончался в 1760 году) и Нахума Шостака.

Адмур (руководитель хасидов) Менахем Нахум (1730, Норинск — 1797, Чернобыль) являлся сыном Цви Гирша (ф. 280, оп. 2, д. 52, л. 405 об. — 406). Менахем Нахум — автор книг «Мэор Эйнаим» («Свет глаз») и «Исмах Лэйв» («Да возрадуется сердце»), изданных в 1798 году в Славуте. В течение долгих лет Менахем Нахум, обходя состоятельных евреев, собирал средства на поддержку обездоленных земляков и общины города Тверия на Святой Земле. После смерти Менахема Нахума, когда по указу властей Российской империи с 1804 года евреям присваивались фамилии, его потомки взяли себе фамилию Тверские. Жена Менахема Нахума — Сара (возможно, полное имя Сара Фейга, дочь Иегуды), внучка раввина Ицхака Шапиро из Ковно и Люблина, род которого восходил к Раббанам Гамлиелям.

У Менахема Нахума было трое детей: старший, рано ушедший из жизни, сын Мовша (Моше), дочь Малка (даты их рождения и смерти не установлены), младший сын Мордехай (1770, Чернобыль — 1837, Анатовка), отец восьмерых сыновей, распространивших влияние чернобыльского хасидизма по Украине. У Мовши была дочь Бася (1765 — ранее 1827). Ее мужем был (те же фонд и опись, д. 353, л. 112 об. — 113) Иосель Краснощок (1770—1827) — сын Шраги Меера (1755 — до 1815) и Малки, дочери Янкеля (те же фонд и опись, д. 52, л. 390 об.-391).

Согласно записи 1818 года (те же фонд и опись, д. 375, л. 755 об. — 756), сыновья Иоселя и Баси — Нухим семнадцати лет, мой прямой предок Хаим одиннадцати лет и Мовша семи лет были обозначены с фамилией Тверские. Далее имена Нухим (Нахум, Нохем) и Мовша появляются и у их потомков. У Хаима Тверского (род. 1807) была жена Бася, дочь Янкеля (те же фонд и опись, д. 641, л. 198 об. — 199; те фонд и опись, д. 375, л. 756). Их дети — Янкель (род. 1823), мой прямой предок Иосиф (род. 1828), Ривка (род. 1834). Женой Иосифа Тверского была Бруха, дочь Зейлика (те же фонд и опись, д. 1000, л. 582 об. — 583; те же фонд и опись, д. 1572, л. 759 об. — 760). У них была дочь Эстер и мой прямой предок — сын Сендер (1847 — до 1897).

Дети Сендера Тверского и его жены Брохи, дочери Ирмы (род. 1842, Овруч Волынской губ. — ф. 384, оп. 9, д. 527, л. 122) — мой прадед раввин Мовша Бер Тверский (1863—1913) — те же фонд, опись, дело, л. 118; Хаим Ирма (он же Иосиф Фукс; 1874, Чернобыль — 1918, Киев); Янкель (1879, Чернобыль — 1935, Киев); Нахум (1882, Чернобыль — 1919, Киев) Тверские (те же фонд, опись, дело, л. 122). Согласно первой общероссийской переписи населения 1897 года, они все вместе проживали в доме на Завальной улице в Чернобыле. Отец Мовши Бера — Сендер Тверский к тому времени уже умер, и его вдова Броха была хозяйкой небольшого заезжего дома. В реестре 1897 года присутствуют четыре дочери Мовши Бера и его жены Басцеон, дочери Зимеля (1863, Овруч Волынской губ. — 1938, Малаховка Московской области), — те же фонд, опись, дело, л. 118. Вторая из них Сура (Сара) Нехама Тверская восьми лет — и есть мама моего отца. Среди документов моей бабушки сохранилось изображение Большой синагоги в Белой Церкви с ее пометкой на идише: «Община». Мой папа рассказывал мне, что его дед Мовша Бер Тверский в последние годы своей короткой жизни был раввином в Белой Церкви.

Дети Мовши Бера и Басцеон Тверских — Хая Гитля (Клара; 1884, Народичи Волынской губ. — 1963, Москва), Сара Нехама (1889, Чернобыль — 1942, Магнитогорск), Геня Рейзя (1892, Чернобыль — 1971, Москва), Бася (1894, Чернобыль — 1930-е годы, Москва), Сендер (первая половина 1900-х годов — 1941, Бабий Яр), Борух (1906—1940, Москва).

Моя бабушка Сара Нехама Тверская с 1914 года была замужем за художником Зусем Бенем (1887, Чернобыль — 1919, Киев). В предреволюционные годы они имели небольшую фотомастерскую в Киеве на Львовской улице. Родители Зуся — Израиль Яковлевич-Хаимович (род. 1846, Чернобыль) и Шейна Литовна (род. 1847, Чернобыль) Бени. Оба ушли из жизни в Киеве в 1920-е годы. Сыновья Зуся Беня и Сары Нехамы — мой папа Моисей (1916, Киев — 1983, Москва) и Израиль (1919, Киев — 1997, Воронеж). После кончины Зуся Беня Сара Нехама вышла замуж за Израиля Воллиса (1897—1943, Магнитогорск). В начале 1920-х они перебрались в Москву. Их сын — Давид Воллис (1932, Москва — 1978, Владимир). Мой отец носил фамилию Бень, его родной брат по маме и папе Изя взял фамилию Воллис.

Публикуется впервые

|

| Моисей Бень и его жена Тая Шицгал. Середина 1970-х годов |

Первые двадцать лет моей жизни прошли в Тихвинском переулке в районе метро Новослободская. В моей семье, как я понял много позже, жили во многом в соответствии с традицией и в нравственном, и в бытовом смыслах. Мама Генриета (в повседневности — Таисия) Марковна Шицгал и папа Моисей Зюсевич (в повседневности — Михаил Зиновьевич) Бень самим ходом своей жизни были, можно сказать, традиционалистами. Перечислю некоторые из представлений нашего «дома» в Тихвинском переулке. Полное отсутствие культа денег и тяги к роскоши. Неизменная готовность помогать людям. Чрезвычайно ответственное отношение к труду и к каждому конкретному делу. Отрицание поступков, направленных «только в свою утробу» (папины слова). Главенство мужчины при полном взаимопонимании в доме. Самоотверженная любовь к детям — вплоть до самопожертвования. С этими представлениями, как говорится, я родился.

|

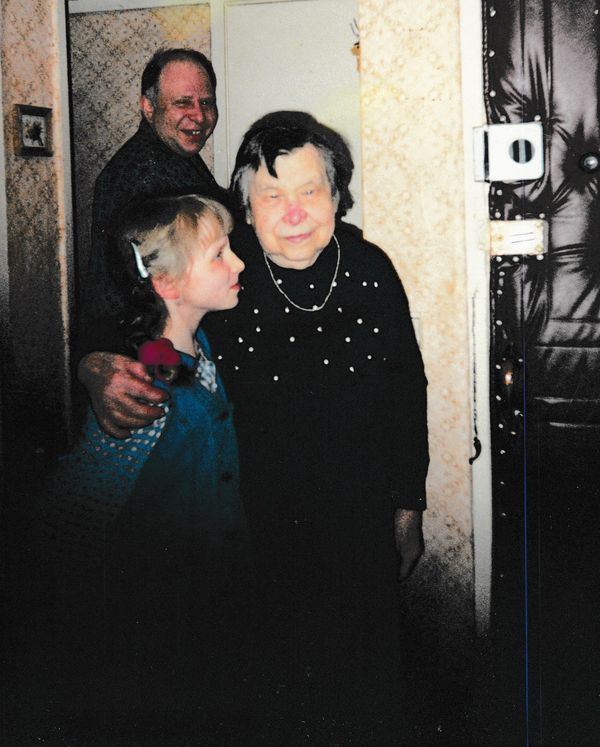

| Тая Шицгал с сыном Евгением и внучкой Майей. Начало 2000-х годов |

Наша семья проживала по адресу: Тихвинский переулок, дом 10/12, корпус 1, квартира 29. На втором этаже пятиэтажки, построенной для работников Наркомпроса в 1920-е годы. В доме жили во взаимопонимании, согласии и доверительной теплоте русские, евреи, грузины, татары… Только однажды мужик с верхнего этажа сказал моему маленькому старшему брату Сашеньке (ушел из жизни в одиннадцать лет): «Жиденок, езжай в свой Израиль». Когда отец встретил соседа на лестнице — ударил его по лбу курительной трубкой. Через несколько дней сосед извинился, а потом десятилетиями обходил нашу семью за версту.

Увы, испытываю неизбывные муки совести по поводу ухода из жизни моих замечательных родителей: мамы — в 2005 году, папы — в 1983-м. Страдаю от того, что сделал не все и не так для продления их жизней.

Мама (1921—2005, Москва) закончила исторический факультет МГУ. Во время войны трудилась литературным работником газеты «Строитель Приволжья» (1942—1943) Приволжского окружного военно-строительного управления. После войны работала редактором в ТАСС и библиографом в МГИМО (1948—1978). Она учила меня быть самим собой от рождения до своего последнего вздоха. Учила не специально, а своей одержимой, невероятной любовью к сыну, а позже и к моим детям.

Эта любовь была содержанием всей ее жизни. Родители потеряли своего старшего сына Сашеньку за два года до моего рождения. Помнится, когда мне было где-то под тридцать, моя семья, как всегда, жила летом в Краскове, а я после работы оставался в Москве. С нашей дачей соседствовало общежитие с телефоном, и мама, беспокоясь обо мне, попросила тамошнюю вахтершу разрешения позвонить в Москву. А в ответ услышала: «Иди отсюда, жидовское отродье». За всю свою многотрудную долготерпеливую жизнь мама никогда никого не обидела: просто не умела этого делать. Не единожды я слышал от нее: «Я еврейка и этим горжусь», «Я еврейка и никогда от этого не откажусь».

За два с половиной месяца до ухода из жизни она поздравила меня с днем рождения открыткой, ставшей ее последним напутствием: «Поздравляю с 45-летием, дорогой сын. Желаю тебе дальнейших творческих успехов. В этот раз ты нам всем подарил свою новую книжку. Это здорово!

Очень тебя прошу: следи за своим здоровьем. Береги свои нервы. Не трать их неадекватно на пустяки. Пусть тебя радуют твои славные красивые дети. Будь здоров и счастлив. Крепко целую. МАМА».

По многим важным для меня вопросам я советовался с ней, уже будучи совсем взрослым и зрелым человеком, и ее мудрые продуманные слова всегда в конце концов оказывались верными.

Она рассказывала в детстве мне, а потом моему сыну, что, будучи маленькой девочкой, видела, как в медицинскую машину несли на стуле по лестнице больного старика. «Когда-нибудь так понесут меня в последний раз», — грустно улыбалась она. Ее предсказание оказалось точным. Она ушла из жизни в один день (по григорианскому календарю) со своим отцом, пережив его на 25 лет.

Дома, бывало, мы слушали с ней, уже старенькой, клезмерскую музыку, и она, когда я заходил в синагогу, с интересом расспрашивала, что там и как… До самого конца переживала за людей, и не только за близких. И мы с ней были как одно целое. Уход мамы мне помогли пережить поддержкой, сердечной и духовной, раввины Давид Карпов и Адольф Шаевич. При маминой жизни я посвятил ей первое издание своей книжки «Не весь реестр» (2000). И все, что после ее ухода случается сделать, как мне кажется, нужного, мысленно посвящаю памяти моей мамы.

Пока была мама, казалось, и папа рядом со мной. И она, все понимающая, рассудительная и безрассудно любящая сына и внуков. Наша с папой Таечка, Таюля. И он, сильный, мощный, открытый и простодушный. Иногда, как ребенок. Папа ушел мужественно. Когда скорая увозила его в последний раз в больницу, отдал мне свои «командирские» часы и сказал: «Береги маму, без нее тебе плохо будет». В последний год жизни мучился от тяжелой стенокардии и говорил мне: «Скоро отдам Богу душу». Сталинградский фронт, три года саперских будней, фронтовые увечья давали о себе знать.

Папа (1916, Киев — 1983, Москва) прошел войну окопным старлеем от Сталинграда до предместья Берлина. Он был минером, про таких говорили: больше недели на фронте не живут. В РККА с января 1942 года. Военный билет за № 43489. За время войны был дважды ранен и один раз контужен. Участник обороны Сталинграда, освобождения Украины, Белоруссии, Польши, Германии. Ему довелось участвовать в боях Сталинградского, Южного, Донского, 1-го Украинского фронтов. Был награжден орденом Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Трудовую жизнь М. З. Бень начал с 1932 года. Был рабочим, десятником, техником и сменным инженером в системе Мостотреста НКПС. Участвовал в строительстве крупнейших железнодорожных мостов — Химкинского, Ахтубинского, Бирюсинского, Воскресенского. Выступал автором-разработчиком передовых технологий на этих объектах (его статьи публиковались в специализированных изданиях).

В 1938 году по комсомольской путевке был направлен на Дальний Восток, где трудился на возводимом заводе № 116 Наркомата авиационной промышленности СССР начальником строительства. Стал одним из первых строителей, принимавших участие в закладке города Арсеньева в трудных условиях уссурийской тайги. В конце 1940 года его вызвали в Приморский крайком партии и назначили начальником управления строек № 2/307 Владнефтестроя, законсервированных из-за начала войны.

С 1946 года — на руководящей работе по строительству гражданских, промышленных и гидротехнических сооружений: возглавлял Военстандартбетон, был заместителем управляющего городского дорожного треста Москвы, начальником СМУ, принимая участие в реконструкции центральных магистралей столицы.

С начала 1954 года — начальник Главка строительства совхозов и МТС на целинных землях в пяти западных областях Казахстана и на всех территориях, подведомственных Мингорсельстрою республики. При его личном участии в короткие сроки построили 94 новых совхоза. С 1960 года — заместитель управляющего Мостостроительного треста Минавтодора РСФСР. В 1963 году заочно окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Мосты и тоннели». С 1967 года — начальник Главверхневолжсксельстроя. С 1968 по 1981 год заместитель начальника республиканских объединений Росдорстрой и Главдорюг. В этот период при его непосредственном руководстве в России построено более 350 больших и средних мостов, а только за одну 9-ю пятилетку введено в эксплуатацию 16 тыс. километров дорог с твердым покрытием. Имел 49 лет трудового стажа. Награжден рядом государственных и ведомственных наград. Почетный дорожник РСФСР — удостоверение № 348 от 03.09.1976.

Всегда был готов постоять за справедливость. Даже на улице. И у него это получалось легко и непринужденно. И неведомая сила помогала, и занятия боксом в ранней юности. Он никогда и никого не боялся. В шестидесятилетнем возрасте мог схватиться с несколькими хулиганами на улице и раскидать их в неравной схватке. При этом меня он почему-то никогда не учил драться.

Жили мы достаточно скромно. Но это не мешало папе всячески помогать друзьям и родственникам. Отзывчив он был невероятно: очень любил людей, и они отвечали ему тем же.

Отцу были очень по душе пасмурное небо и дождь. Он готов был ходить в своей любимой шляпе под дождем часами и при этом говорил мне: «Не сахарные — не растаем».

Внешне удалой, а в сущности, какой-то безмерный: если он веселился, то радости не было предела. И не только его радости. Помню: несколько раз он плакал. Причины тому бывали веские, и его боль была безграничной.

На шумных и хлебосольных днях рождения у его многочисленных родственников он всегда негласно воспринимался главным гостем. Думаю, и в силу его жизненного опыта, и из-за того, что он был самым старшим внуком чернобыльского раввина из династии Тверских, к тому же названным в его память. Два его младших родных брата — Изя и Додик — стремились походить на него. И все-таки отец как-то выделялся особенной чувствительностью к радости и боли, горячей отзывчивостью. Иной раз бывал непомерно вспыльчив и… моментально отходчив.

|

| Зусь Бень и Сара Нехама Тверская. Начало 1910-х годов |

Сразу после войны он женился на моей маме — человеке с высокими душевными устремлениями, с которой они неизменно пребывали в особенном взаимопонимании. В папе точно так же, как в маме, еврейское самосознание органично и искренно сочетались с преданной любовью к России. Между тем запомнилось, например, как мой отец, с которым у меня — и тогда, и теперь — кажется, невероятное внешнее сходство, вечерами на огромном древнем радиоприемнике «Рекорд», жившем десятки лет у нас на даче, ловил «Коль Исраэль» в июне 1967-го, когда сквозь помехи «глушилки» доносились репортажи о Шестидневной войне.

|

| Моисей Бень с сыном Женей (Евгением Бенем). 1964 год |

Папа приобщал меня к корням при помощи толстого коричневого старинного альбома фотографий (и сейчас он у меня дома). Просмотр этого альбома производился со мной не часто. Но этот периодически повторяющийся просмотр был для меня чем-то вроде ритуального праздника. Начинали с фронтовых и других фотографий отца, потом обращались к фотографиям его папы — художника Зуся Беня (1886, Чернобыль — 1919, Киев) Он получил образование в Киевском отделении Петербургской академии художеств. Умер от брюшного тифа, когда отцу было три года. Потом смотрели фотографии его мамы Сары Нехамы, урожденной Тверской (1888, Чернобыль — 1942, Магнитогорск) и ее многочисленных родственников. Папа показывал мне их записи и письма.

С щемящей грустью отец вспоминал, как его папа ходил с ним, малышом, в лавку за ирисками, и мама называла его Мейшеле-бомчик (Мишуля-медвежонок). Второй муж Сары инженер Израиль Воллис знал еврейскую традицию и был знаком с русской культурой Серебряного века, о чем говорят его записи. Тетрадку с этими записями я передал двоюродной сестре — его родной внучке, теперь живущей в Нью-Йорке. «Дядю Воллиса» мой папа любил и уважал.

|

| Вырезка с пометками Сары Нехамы Тверской |

|

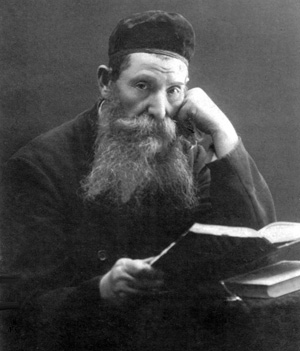

| Раввин в Чернобыле и в Белой Церкви Мовша Бер Тверский. Начало ХХ века |

|

| Жена р. Мовши Бера Тверского Басцеон. Начало ХХ века |

Особенное впечатление возникало от фотографии раввина синагоги Бродского в Чернобыле и Большой синагоги в Белой Церкви — Мовши Бера Тверского (1863—1913) — родного деда отца, снятого в облачении с открытой Книгой в руках. Папина мама до конца жизни хранила среди своих документов вырезку с изображением белоцерковской Большой синагоги (эта иллюстрация находится у меня до сих пор). Отец, конечно, знал о том, что он — потомок древа чернобыльских раввинов Тверских. Но внимание на том не заострял: боялся за меня, а причины тому в те времена были.

По преданиям, чернобыльские раввины Тверские отличались ярко выраженной широтой, открытостью натуры и горячей отзывчивостью. Мой папа сполна унаследовал эти качества.

Когда в 1983 году отец скончался, лишь несколько лет успев побыть на пенсии, попрощаться с ним пришли сотни знавших его.

Уже после ухода из жизни мамы я нашел в многочисленных папках с отцовскими документами и записями возмущенные письма начальника Казахстанского Главзападстроя М. З. Беня секретарю ЦК КП Казахстана Брежневу и в газету «Казахстанская правда» по поводу фельетона в этой газете «Щедрый Бень» (10 июля 1955), сводившегося к тому, что якобы Бень вошел во вредительский сговор с руководителем подчиненного ему Демьяновскстроя А. Д. Каганом и к тому же растрачивает средства на незаслуженное премирование Кагана. Отец писал: «Фельетон имел определенный резонанс в районах освоения целинных и залежных земель. Среди отсталых элементов фельетон был использован для разжигания национальных предрассудков и недоверия к некоторым руководителям».

Каким-то неведомым образом случилось так, что моим родственникам повезло не оказаться на лесоповалах, в лагерях и ссылках. Четыре двоюродные сестры маминой мамы были расстреляны по обвинению в шпионаже в пользу Японии: одну из них — Дору — угораздило полюбить сотрудника японского посольства. Был расстрелян Соломон Либман — сын тети Мани, родной сестры дедушки Марка (маминого отца), а один из его родных братьев Яков Шицгал, переводчик ГПУ, в конце 1920-х годов из-за увиденного и услышанного сошел с ума и был направлен на Канатчикову дачу (психиатрическая больница), где скоропостижно умер. Мои прабабушка и прадедушки по маме погибли в Белоруссии во время фашистской оккупации. Семья родного дяди моего папы Сендера Тверского (он, его жена и двое маленьких детей) была уничтожена немцами в Бабьем Яре. Только мамин родственник Яков Горелик много лет «отдыхал» на нарах в сталинских лагерях. Двадцатый век катком проехал по нашей родне: многих нет на свете, другие в советское еще время уехали из Союза.

Дедушка, мамин папа, Марк Григорьевич Шицгал (1897, Слоним — 1980, Москва) был идейным коммунистом. Он окончил реальное училище, а потом учился в Рижском политехническом институте, с которым в 1915 году был эвакуирован в Москву. В 1917—1922 годах работал в Моссовете и Наркомпроде под руководством Н. А. Семашко и А. Д. Цюрупы, в 1918 году лично встречался с Лениным (В. И. Ленин. Биографическая хроника. Т. 6. М., 1975, с. 21). В 1935—1938 годах — в Наркомпросе РСФСР в Управлении школьного строительства под руководством А. С. Бубнова, где неоднократно участвовал в заседаниях Совнаркома РСФСР как представитель Наркомпроса по вопросам школьного строительства. С 1938 по 1948 год был на ответственной работе в военно-строительных органах по возведению объектов. Во время войны трудился начальником Куйбышевского отделения Военстройснаба Главвоенстроя при СНК СССР (1942—1943) и на другой ответственной работе. С 1949 по 1956 годы — на руководящей работе в Главстрое Министерства промышленности стройматериалов СССР в должности управляющего Всесоюзной конторой материально-технического обеспечения строек ГСУ и в других строительных организациях.

|

| Марк и Берта Шицгалы с внуком Сашенькой. 1950 год |

При этом рассказывал, что в детстве и юности его называли Моткой, помнил несколько молитв на иврите, почему-то иногда читал мне поминальную молитву — кадиш, который называл «кадышем». Когда его, совсем старенького и тяжелобольного, кто-то спросил в булочной: «Что это вы, евреи, все французские булки покупаете, а русским хлебом брезгуете?» — дедушка угрожающе пошел на обидчика с палкой наперевес. Французскими булками тогда в обиходе называли маленькие мягкие батоны.

Мамина мама Берта (в домашнем обиходе — Бетя) Григорьевна (урожденная Пинхасик; 1897, Жлобин — 1976, Москва), человек очень тонкий, ее сестры и брат в детстве похоронили свою маму — красавицу Тойбу (в переводе с идиша — «голубка»). Детям Тойбы всю оставшуюся жизнь было присуще огромной силы беспокойство за близких. Можно сказать, характерная еврейская тревога за родных, которая, возникнув, передается из поколения в поколение.

Крепко с нашим домом были связаны папины младшие родные братья — Изя (на фронте он лишился одного легкого) и осиротевший в двенадцать лет Додик; бессемейные родные сестры бабушки Берты — Циля и Шифра, их родной брат Мордух (в повседневности — Лев) — солдат-окопник, кавалер ордена Славы. Много общались с родными племянниками дедушки Марка — Таней и Генрихом. Отец крепко дружил с двоюродной сестрой — хлебосольной и мудрой Сашей Буфф (урожденной Тверской)… Все они давно лежат на погостах Москвы, Воронежа, Владимира, а верная и сердечная подруга мамы детский врач Мара Кочман завершила свою жизнь за океаном.

У папы было немало друзей, но особенные отношения сложились с соседом по даче, экономистом и полиглотом, сосланным в Сибирь после войны, Марком Юльевичем Каганом и с соседом по двору на Тихвинке Наумом Михайловичем Соломоном, который прошел две мировые войны и остался без ноги. Оба были старше отца и весьма сведущи в сущностных вопросах. Часами отец вел с ними уединенные разговоры, иногда и того и другого называл «рэб-идом».

Именно мама и папа и жившие вместе с нами мамины родители — дедушка Марк и бабушка Берта, еще помнившие идиш, невольно и естественно заложили основы моего еврейского мировосприятия. Любовь же к русской литературе я унаследовал, наверное, в первую очередь от маминой мамы, которая особо жаловала Тургенева и Достоевского. И добрейшая няня — тетя Паша, Прасковья Ивановна Людина (1894—1981), крестьянка родом из Юрьева-Польского, прожившая у нас в доме около шестидесяти лет, рассказывала мне русские народные сказки и пела забытые лирические песни.

Журнал «Алеф», № 972, 2008, с. 5—10

|

После ухода в 2005 году моей мамы Таи Шицгал я время от времени упоминаю ее в своих размышлениях и воспоминаниях. Боль не утихает, и писать о ней тяжело. Иногда смотрю, как индексируются мои упоминания мамы и папы в поисковиках интернета. Недавно вдруг я увидел не мою, еще одну, запись о моей маме и факсимильную копию ее письма на фронт 1942 года разведчику Семену Когану. Увидел сразу на нескольких сайтах. Это письмо было отправлено из Куйбышева, где мама, находясь с родителями в эвакуации, работала в газете «Строитель Приволжья». Мамин почерк не менялся до последних дней. Она всегда оставалась человеком последовательным, искренним, с высокими устремлениями.

С папой мама познакомилась в Москве в 1945 году, после войны, в гостях у родной тети отца. Вскоре они поженились. В 1946 году родился мой брат Александр (скончался в 1958), а в 1960 году родился я. В конце 1942 года, когда написано письмо, мой папа был взводным сапером на передовой в Сталинграде.

Спустя 67 лет мамино письмо на фронт, адресованное разведчику Когану, нашло меня. Чудесным образом оно не затерялось среди миллионов писем миллионам фронтовиков для того, чтобы ее сын в означенный час не просто прочитал эту весточку, но увидел своими глазами живой мамин почерк на пожелтевшем от времени листе из тетради, услышал светлые мамины слова.

Вот отрывок из воспоминаний, сопровождающий публикацию этого письма в интернете:

«Я храню письмо одно. Знаете сколько ему лет? Я его получил в конце 1942 г. на Воронежском фронте. Как-то к Новому году на передовую пришли небольшие посылочки из тыла. Тогда так было принято, вязали варежки, кисеты и посылали на передовую. Я получил небольшую посылочку. Там был кисет для махорки с вышивкой “дорогому бойцу Красной Армии”, пара теплых шерстяных носок и письмо (стилистика автора сохранена):

“Привет, т. (товарищ) Коган!

Не знаю вашего имени, поэтому обращаюсь несколько официально. Да и Вас я не знаю. Одно лишь мне известно, что Вы сражаетесь с германским фашизмом, что отстаиваете наше счастье, нашу свободу! И я решила написать Вам, бойцу нашей родины! Привет мой, быть может, долетит до Вас, когда вы будете в сраженьи, но, вернувшись, Вы прочтете его и вспомните о нас, девушках, которые ни на минуту не забывают о дорогих фронтовиках. Знайте, каждый наш шаг, каждая мысль связаны с Вами, боевыми друзьями.

А пока шлю горячий привет и жду ответа.

Тая Шицгал”.

И там, в этом кисете, было вот это письмо и ее адрес. Тогда не только я, несколько человек, нас, написали ей письмо. Мы так поняли, что и письмо, и кисет, и теплые носки относятся не только ко мне, это был подарок всем нам, фронтовикам. Это письмо я храню все годы, вот уже шестьдесят шесть лет».

Газета «Информпространство», № 138, 2010, с. II

|

Для многих из нас День Победы — не абстрактный выделенный день в календаре, как ряд других праздников. Это день памяти о близких... Это — день преодоления страшной войны, в которой наши фронтовики оказались сильнее гибели, крови и боли, пронеся тяжелый труд военных будней через годы состояния между быть и не быть.

Я силюсь увидеть войну глазами моего отца Моисея Беня — офицера-сапера, за плечами которого десятки разминированных полей, каждое из которых осталось позади как преодоленная смерть. «Минер ошибается один раз», — говорил он и показывал быстрый танец кистей рук, нужный при контакте с миной. Одно неверное движение — и ошибка не повторится никогда.

От отца я слышал про окопную жизнь и после его скупых рассказов отношусь ко многим повествованиям о ней с недоверчивостью. Он говорил, что постоянно благодарил судьбу за каждый прожитый день, а к смерти были готовы на передовой каждую минуту той войны, особенно на Сталинградском фронте. Там, в Сталинградской мясорубке, на глазах отца у его фронтового друга Вани Рыкова оторвало голову, там у станции Воропоново на разминировании полегла половина его взвода, а сам взводный чудом выполз с того поля смерти, но боевая задача была выполнена. Всю оставшуюся жизнь после войны отец вечерами перебинтовывал полотенцем голову после последствий тяжелой контузии. Были еще два ранения. В автобиографиях мирного времени он писал одну и ту же емкую формулировку: «В боях за Родину дважды ранен, контужен». Боевых наград было столько же, сколько увечий — три: орден Красной звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Представляли к Александру Невскому — да позабыли... Папа говорил, что на фронте никогда не высовывался. Когда «желающим умереть» предлагали выйти из строя, он рокового шага не делал... Работал на войне изо дня в день ответственно и основательно, последовательно доводил дело до искомого результата, при этом не забывая о необходимости бороться за жизнь.

От него можно было услышать, что много сил на фронте уходило не только на саму войну, но на обустройство солдатских будней. Отец рассказывал, как в любую погоду они раздевались догола и с головы до пяток растирали друг друга бензином, чтобы вывести вшей. Когда не хватало махорки, набивал трубку ватой или паклей. Такое непотребное курево оказалось врагом организма в одной упряжке со злым фашистом. Отец всю жизнь хранил кисет с вышитой надписью «На память М. Беню от двух Валентин», подаренный ему в казачьей станице сестрами Валентинами. Он был для него не только чем-то вроде талисмана, но и атрибутом какой-то вдохновенной молодой радости. После войны в том кисете он держал свои окопные награды.

В Польше, если не ошибаюсь, рядом с Краковом, наши освободили концлагерь. Эта встреча со страшной машиной смерти произвела на него невероятное впечатление. Он смотрел на освобожденных узников и плакал. Среди них оказались и чудом выжившие польские евреи. По-видимому, поняв, что старший лейтенант одной с ними крови, они притащили к нему еврея-предателя, служившего в концлагере надсмотрщиком в еврейских бараках. Отец не выдержал и наотмашь ударил его по лицу. Война унесла жизни его родителей. Его родного дядю замучили с женой и двумя маленькими детьми в Бабьем Яре. Не вернулся с фронта сердечный друг детства, земляк из подмосковных Химок Федя по прозвищу Большая голова. До конца жизни отец не мог слышать даже по радио немецкую речь и немецкие песни. Тяжелые сны о войне не оставляли его всю жизнь. Помню, как меня, маленького, он убаюкивал песней «Вставай, страна огромная».

9 мая папа любил, наверное, больше своего дня рождения. Заранее созванивался с фронтовым товарищем Николаем Данильченко (у меня хранится их фотография, сделанная под Берлином в конце войны). В День Победы вставал ни свет ни заря, гладился, чистил до блеска ботинки и ехал в Парк культуры искать немногих выживших однополчан, ряды которых редели год от года. К вечеру возвращался задумчивым и грустным. Даже случайные его встречи с незнакомыми фронтовиками отличались пронзительной теплотой. Не припомню, чтобы хоть раз я слышал от него слова «подвиг», «героизм» или «патриотизм» по отношению к кому бы то ни было. Эти слова не очень вписывались в саму манеру его разговора об ушедших десятилетиях.

Для меня День Победы — это день моего папы, нашего с мамой Мейшеле.

Обстоятельства сложились так, что безграничная любовь к сыну, возможно, ускорила его уход. В 1982 году я поехал на четырехмесячные военные сборы после института в Федулово Ковровского района Владимирской области с опозданием на несколько дней — неожиданно мне потребовалась тогда срочная операция. В лагере начальник военной кафедры — служака (из вереницы неудачливых советских военных инструкторов на Ближнем Востоке) вволю начал измываться над мальчишкой «за дезертирство». Я нашел способ дать телеграмму родителям, в которой просил их срочно приехать. Мама и папа ехали на владимирской электричке в жуткой давке и духоте. По дороге у отца остановилось сердце. Чудом тогда он остался жив. Родители добрались до лагеря в Федулове. Не знаю, о чем отец недолго один на один разговаривал с тем полковником. Только тот сразу же отстал от меня. Но папа после этой поездки так и не оправился от тяжелой стенокардии.

Чувство вины перед ушедшими родителями не искупить ничем…

Газета «Накануне», 1995, № 5—6, с. 6