ГАЗЕТА "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"

АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА

| ГЛАВНАЯ | АРХИВ АНТОЛОГИИ ЖИВОГО СЛОВА | АВТОРЫ № 5 (106) 2008г. | СТОЛИЦА | ЗАГРАНИЦА | ПОБЕДА | СВОБОДА | БЫЛЬ |

| МАСТЕР | ЭКРАН | СЛОВО | ЛИЦА | ЭМИГРАНТЫ | ПУТЕШЕСТВИЯ |

|

Ежемесячная газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2008 |

Слава Полищук

Твои пепельные волосы, Суламит

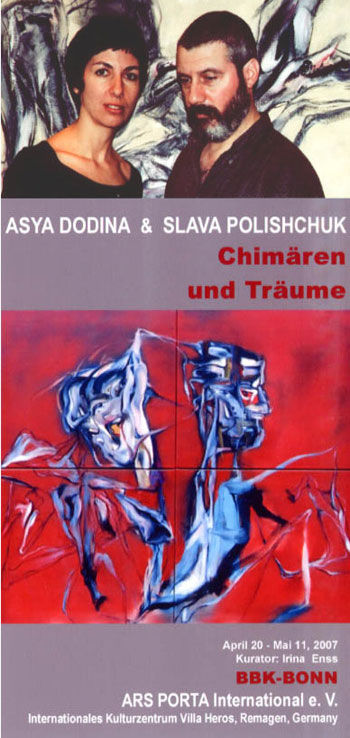

Весной 2007 года в городе Ремаген (Германия) прошла персональная выставка живописи Славы Полищука и Аси Додиной, живущих в Нью-Йорке с начала 90-х годов. Поездка в Европу навеяла серьезные размышления, которыми художник и литератор С. Полищук делится с читателями в своем новом эссе.

…дай мне сказать за них,

ничего не забыв...

В. Гандельсман

А.Д.

|

| Каталог выставки А. Додиной и С. Полищука в Ремагене |

Я боялся этой поездки. Ася говорила: «Только не кричи на каждом углу о бабушкиной погибшей семье. И все будет хорошо». Соглашаясь, я кивал головой.

В то же время, трудно забыть годы, проведенные у телевизора.

Веселые и отважные польские солдаты с овчаркой Шариком, «Три танкиста и собака», останавливали всякую жизнедеятельность в нашем дворе. Каждый день летом, в три часа, нехитрая мелодия, которой начинался фильм, была слышна из каждого окна. В городском кинотеатре «Октябрь», бывшем здании синагоги, крутили «Девочка ищет отца». Первый сеанс в 9 утра. Вскочив с постели и зажав 10 копеек в кулаке, я бежал в кассу. Кинотеатр находился рядом, в конце квартала. Сколько раз смотрел этот фильм — не помню. Ну и, конечно, мое становление завершили «Семнадцать мгновений весны», растянувшееся на годы. Все было прекрасно в этой картине: и музыка, и благородное лицо главного разведчика, и его тоска по Родине в промежутках между поединками с коварным и хитрым врагом.

Но я готов был все забыть.

Шесть часов стюардессы Датских Королевских Авиалиний разносили китайское пиво. Еще час над прямоугольными полями тюльпанов и — Германия.

Ремаген. Остатки монастыря на высоком берегу, маленькая площадь возле ратуши, узкие улочки, сбегающие к реке. Первые два дня оформляли и вешали работы. Потом день открытия нашей выставки. Газеты, журналы, рестораны. Потом нас возили по разным красивым местам между Кельном и Бонном. Виноградники, вино, сосиски. В больших городах мало что осталось — несколько соборов, да островки средневековых домов. Все остальное разбомбили. Что-то повторили, но в основном бетонные коробки. Маленькие городки вдоль Рейна сохранились нетронутыми. Городские стены, только вчера раскрашенные домики, кондитерские.

Долина, зажатая между горами. По склонам — виноградники. На каждом выступе тонкие прутья лозы и ряды проволоки для будущих гроздьев. Террасы укреплены плоскими камнями, добытыми здесь же в горах. К некоторым не подобраться — клочок каменистой земли. Дорога огибает гору по спирали, заканчиваясь площадкой. Майшос, городок виноделов, далеко внизу, горсть домов вокруг собора, кладбище, развалины замка на противоположенной стороне. Тихо. Под ногами мелкие камни. Земли почти нет.

Ну вот, как только очутился на берегах Рейна, так даже ряды подвязанных виноградных лоз напоминают лагерную ограду. Да нет же. Просто похоже. Как похожи бетонные столбы с верхушкой в виде крюка, загнутого вниз, с рядами колючей проволоки, расставленные вдоль железной дорого от Кельна до Голландии.

Так мы ездили вдоль Рейна, пили вино и восхищались.

* * *

Не надо строить городов на месте казарм. Даже если это казармы Первого Легиона Минервы. Солдатский пот и кровь местных племен впитываются в землю, а эхо команд центурионов навсегда застревает между холмами. Легионеры, конечно, проложили канализацию, построили мосты и дороги, но все равно — не надо. Пусть основателем будет бедный рыбак, местный святой или на худой конец самодержец, одержимый страстью к рубанку и топору. Место помнит свою историю и питает ею мозги живущих. Но что точно не надо делать, так это давать имя города бравым дивизиям. Тяжелая авиация бомбит такие города в первую очередь.

Это спасло Бонн. На знаменах Вермахта не красовалось его имени.

Взбитые сливки барокко. Розово-зеленая лепнина на голубой штукатурке. Холодный солнечный день. Площадь заставлена столиками кафе. Голуби и цветы из ближней Голландии. Невесомость, дробность архитектуры.

Кельну повезло меньше. Грезы Вагнера и его собеседника Бакунина стали явью. Среди засыпанной щебнем и пеплом пустыни, обугленным огарком чернел Кельнский собор.

Первый раз мы попали в Кельн днем и второпях. На площади перед собором суета, пивная вонь. Обкуренные ребята что-то рисуют мелом на асфальте. Сувенирные лавки лепятся к стенам. Рядом гремит железка Хохенцолленского моста. Покрутились вокруг и пошли дальше.

Вернулись мы в Кельн через пару дней, поздно вечером. Забросили вещи в гостиницу и, обойдя монастырь Урсулы, вдоль вокзала вышли на площадь.

Кельнский собор, испещренный резьбой, фигурами, орнаментами, бесконечными деталями вздымался в темноте. Все это месиво, как лава, бесшумно двигалось в тишине пустынной площади. Но движение происходило снизу вверх, от истоптанных плит, вдоль черных стен, карнизов, колонн, пилястр, каменных гроздьев винограда в проемах стрельчатых окон, ниш, между складками плащей святых, опять вдоль окон, святых, колонн и так бесконечно, бесшумно, каменными волнами в пене резьбы, накатывающимися на изъеденные временем и бомбовыми осколками стены. Сливающиеся с ночным небом пустоты башен не останавливали движение. Просто на сегодня работа камнереза прервана. А завтра кто-нибудь опять начнет вгрызаться в камень. И так будет всегда.

Утром солнце бьет сквозь черные резные башни. Томление незавершенности. Сотни лет длящаяся мелодия. Собор — скала, с которой золотоволосая Лореляй поет свои песенки.

* * *

|

| Ремаген. Германия |

Минуя бетонные пригороды Кельна, скоростной поезд бесшумно летит вдоль холмов, лесов, невысоких гор Южной Германии. Постепенно вид из окна меняется, и после Утрехта могучее волнение ландшафта переходит в спокойное дыхание плоской, бережно нарезанной земли Голландии.

Амстердам, триста лет назад засмотревшись на свое отражение в тихой воде каналов, решил не искать лучшего.

Перед зданием вокзала клубок трамвайных путей. Дребезжат, кренясь на поворотах, вагоны. Велосипедисты звеня снуют во все стороны.

Широкая торговая улица выходит на площадь перед зданием ратуши, переделанной в королевский дворец. Площадь заставлена аттракционами, лавками с едой и сувенирами. На широких ступенях дворца сидят и лежат, покуривая «травку». Сильно пахнет мочой. Королева решила не портить себе нервы и перебралась в другое место.

Перейдя площадь, чувствуешь терпкий запах водорослей, облепивших черные, блестящие на солнце стволы свай. Трутся бортами и чавкают днищами лодки.

Риксхмузеум закрыт на ремонт. В нескольких открытых залах собрано самое лучшее.

«Отряд капитана Франца Баннинга Кока» появился буднично, за углом, слева от узкого входа в тесноватый зал. Возле картины толпились сразу несколько групп, и экскурсоводы старалось перешептать друг друга на разных языках. Я зашел переждать в соседнюю комнату.

Невинное желание убивать красивыми вещами. Мушкеты, украшенные слоновой костью и перламутром. Времена Арабских скакунов под драгоценными попонами и Дамасских клинков. Кирасы в паутоне золотого узора, серебреные уздечки, бархатные и шелковые пояса. Ширина шляп, величина пряжек на ботфортах, высота каблуков, кружева белых рубах, раструбы перчаток занимали отправлявшихся в боевой дозор не меньше, чем умение фехтовать или держаться в седле. Вклад портного и ювелира в победу был сравним с вкладом кузнеца, ковавшего доспехи.

Трудно представить банку Циклона Б или автомат Калашникова в глубине нежно подсвеченной витрины.

Я вернулся к Рембрандту, когда зал опустел.

Портрет стрелков городской охраны написан небрежно, как может быть небрежна сделана работа на взгляд заказчика, от назойливых требований которого отмахивается художник. Холст вообще не о тех, кто на нем изображен. Единственное, что занимало художника, был свет.

Желающих оказалось больше, чем места на полотне. Они говорят о корявости его фигур. Что бы он не сделал, они будут платить. Казалось, так будет всегда. Его отвлек шум с улицы. На другой стороне площади, возле открытых дверей кабака драка. Рембрандт со злостью захлопнул окно. Шляпы, сапоги и пряжки написаны. За свои деньги они получат, то что хотят. Он не мог сосредоточиться. Его торопят. Холст распадался. Пятна одежды капитана Кока и лейтенанта ван Ройтенбурга вываливались. Тяжелая, глухая темнота задника с прописанными фигурами стрелков. Он сел. Шум за окном стих. Кисть выпала из руки – он проснулся. Сколько он спал?

Что-то изменилось на холсте. Солнце садилось за острые крыши домов, и последние всполохи, проникая в комнату через неплотно закрытые ставни, падали на холст. Он не мог понять. Фигура капитана, чуть оттененная одеждой лейтенанта, соединилась с полумраком, в котором мерцали лица стрелков. Глухая темнота наполнилась свечением, исходящим от двух фигур на первом плане. Пятно угасающего теплого света мерцало слева, в глубине на плитах. Свет, на месте глухой заслонки пола, у ног стрелков, должно быть пятно света! Он знал, ни один из них не согласится оказаться на каменном полу.

Эта девчонка, стражники подобрали ее на улице. Так и прибилась. Рембрандт видел ее однажды. Она сидела на старом плаще в караульной и играла с собачонкой. Ее замызганное платье — это то, что ему надо. Радость, которую он никогда не делил ни с кем, наполнила его. Он подошел к холсту, и пока солнце совсем не скрылось, стал работать.

Два пятна офицерских одежд и теплый комок платья отрядной кухарки за ними. Он был доволен. Положил кисти. В зале совсем стемнело. Жаровня еще теплилась. Надо бы кликнуть кого-нибудь, чтобы зажгли свечи.

Пора идти. Саския часто болеет. Он долго оттирал руки в теплой воде.

В Весткирху возле нашей гостиницы я зашел случайно. Прохлада огромного зала. Никаких украшений. Орган и кафедра у колонны. Туристы, ищущие укрытие от жары, редкие прихожане. Взгляд скользит по белым стенам не задерживаясь, пока не натыкается на лепной медальон с текстом. Внизу табличка по-английски сообщает, что здесь был похоронен Рембрандт. За «незначительностью имени, в церковной могиле». В общей яме, которая опустошается каждые двадцать лет.

* * *

Господа профессора, примите молодого человека с амбициями. Он будет прилежно учиться. Слушать Вагнера и рисовать суровые горные пейзажи в духе сумрачного Беклина и экзальтированного романтика Фридриха. Он постарается заслужить похвалу, никогда не опаздывая на лекции и первым приходя на ваши выставки. Его карандаши будут всегда аккуратно отточены, кисти тщательно вымыты. Не успев окончить курс, молодой человек уйдет на фронт и, храбро сражаясь, получит Железный Крест. Дайте ему, выбравшемуся из окопов Первой Мировой, пару советов. Пусть его ноздри задрожат от запаха несвежего белья натурщицы, зевая выходящей из-за ширмы. Карандаш не слушается. Неожиданно подходит профессор. Бывший ефрейтор вздрагивает, и его уши наливаются тяжелым жаром. Ничего, это пройдет.

Несколько лет пролетят быстро. Но вы, господа, уже выиграли.

Дайте ему побыть в волчьей шкуре художника, обложенного флажками галерей и улюлюкающими коллекционерами. Пускай продирается через улыбки не смотрящих в глаза критиков. Помыкавшись со свободным искусством, начнет и сам учить. Студенты будут внимательно слушать страстные речи молодого профессора о подлинном в творчестве, чистоте национального характера и великом предназначении художника. Иногда, в запале, откинув голову, подняв тонкие кисти рук с растопыренными пальцами и закрыв глаза, нет, да и вырвется затаенная мечта о Judenrat. Чего в запале не скажешь. Ну не любит он их. А кто любит-то?

Пройдут годы. И уважаемый профессор уйдет на заслуженный отдых с приличной государственной пенсией. Купит домик в уютном городке Дахау. Раз в неделю наезжая в Мюнхен, будет потягивать пиво со своими старыми приятелями, и вполголоса, времена нынче другие, ругать расплодившихся «инородцев». Пускай ругает. Все-таки «душок национализма», так это станут называть, лучше, чем жирный дым печей Аушвица.

О его смерти напишут местные газеты. Друзья и ученики устроят выставку. Будет много цветов. Будет звучать его любимый Вагнер. В некрологе на смерть Адольфа Шикльгрубера, усопшего назовут художником, патриотом, наставником.

* * *

Ужас этих фотографий в их обыденности. Незначительность движений, взглядов, жестов. Равнодушный глаз снимавшего. Ужас сродни пеплу, принимающему форму поверхности, на которую он ложится. Серому пеплу, скрывающему неровности, стирающему гримасу страха, морщины боли.

Пожилая женщина в телогрейке и платке. Ребенок в пальтишке, в вязаной шапке и шарфе. Женщина, держащая ребенка за руку, в легкой кофточке с короткими рукавами. Старухе телогрейку разрешили оставить. Не нужна. Сзади стоит девушка. Яркий день. Стоят, как стояли в очередях за хлебом, керосином, мало ли за чем. Рядом солдат в шинели. Уже перешли на зимнюю форму одежды. Он ждет команду отвести женщин и ребенка к яме. Офицеры заняты возле груды оставленных вещей. Длинные тени. Женщина смотрит на ребенка. Старуха и девушка смотрят перед собой. Ребенок прижался к матери. 16 октября 1941 года. Любно. Украина.

Ряды дощатых скамеек. Лежат свернутые одеяла. Рядом с одеялами игрушечная деревянная машина с лошадкой в кузове. Возле сидит мальчик. Две девочки смотрят, как полицейский копается в вещах. Мужчина, наверное, отец детей, в светлой рубахе, пиджаке и шляпе, наклонившись к полицейскому, что-то объясняет ему. Одна из девочек, положив ладонь на сверток, ждет осмотра. Другая, приподняв руку к лицу, волнуясь, наклонилась к отцу. Сзади их, на скамейках видны другие, ожидающие своей очереди. Вещей много. Через два дня троих детей и их отца привезут в лагерь. Через два часа после выгрузки дети задохнуться в газовой камере. Их отец будет отправлен на работы. Вещи аккуратно сложат на бетонном полу склада с тысячами других свертков, мешков, чемоданов. Железнодорожная станция Муидерпурт. Голландия. 1943 год.

Склад. Белые стены, проем двери. Ряды мешков. Все мешки пронумерованы и приготовлены к отправке в Германию. На каждом указан вес. 19,5 кг, 20,5кг, 22кг. Точность взвешивания до полкилограмма. Ряды тянутся вдоль стены, от пола до потолка, за край снимка. Мешки набиты плотно. Это видно по их упругим, ровным формам. Короткий остаток мешковины сверху туго стянут и замотан веревкой. Мешки с плоским дном. При перевозке их удобнее ставить вертикально, занимают меньше места. Несколько мешков открыты, и их содержимое лежит рядом. На бетонном полу, среди серых комков свалявшихся волос две косички с заплетенной лентой. Аушвиц-Биркенау. 1945 год.

* * *

Антон Павлович, вы лучший из лучших, простите. Во мне не все прекрасно. Лицом не вышел, да и одежка не от Армани. Николай Васильевич, Федор Михайлович, стараюсь не попадаться вам на глаза, даже когда вы смотрите с картинок. Александр Исаевич, мы больше «не вместе». Теперь у вас все должно быть хорошо.

Всем все надоело. Сколько можно говорить одно и тоже.

«Душевые» Бухенвальда хорошо проветрены, реставраторы ломают головы, как сохранить груды детской обуви на складе Аушвица. Бесноватый перс скалит в улыбке мелкие зубы. Понтифик, преклонивший колено на мостовых Варшавского гетто, уступил место воспитаннику Гитлер-Югенд. Кельнская миква, превращенная в сортир, очищена от говна и накрыта стеклянным колпаком для удобства обозрения. На месте исчезнувших Юденстратс растут музеи, и правитель поужавшейся одной шестой делает взносы.

* * *

|

| Манхетен |

Чтобы вспомнить место, лицо, событие достаточно невидимого движения воздуха, дуновения, несущего еле уловимый запах. Запах сухого белья, сложенного на фанерных полках, теплого теста с глазками изюма, песка, набивавшегося в сандалии с дырочками, холодного яблочного сока в граненом стакане на мокром мраморе прилавка, кафеля уборной, ржавой, в капельках воды, унитазной трубы, крашеных коричневой краской досок пола, газированной воды, щекочущей нос, желтого плюшевого покрывала, сохнувших на камнях водорослей, сладковатого варева синего асфальта, соскальзывающего с совка лопаты, тяжелых пионов, склонившихся после дождя к самой земле, блестящей горбушки ржаной буханки, кружащих голову бензиновых выхлопов мотоцикла, желтых хризантем в осеннем воздухе, распиленных на доски бревен, розовой пенки вишневого варенья на ободке эмалированного таза, свежескошенной травы, сухой коры, тряпьем спадающей со стволов, кислого металла цинковой кружки, пыли нежилых комнат, нагретой солнцем жестяной крыши, коридоров коммунальных квартир, загрунтованного холста, обледеневших ворсинок шарфа, закрывающего лицо до самых глаз, непросохшей истертой фланели портянок, горячего пара из-под чугунного утюга, засохших на палитре красок, новогодних, тонкого стекла, хрупких елочных шаров, разношенной кирзы сапог, зеленых яблок, рассыпанных по клеенке стола, серого бетонного пола, столярного клея рассыхающейся деревянной мебели, ванильной пудры в правой стороне буфета, желтых, с обтрепанными краями страниц, жирных графитовых крошек отточенных карандашей, одеколона «Шипр» в привокзальных парикмахерских, просмоленных шпал в пятнах солярки, дешевого мыла и посуды, переложенной газетами в галантерейном магазине, серого оседающего наста на обочине, духов «Маковый Цветок» в картонной коробке, отражающейся в высоком зеркале трельяжа, пуховых перин, свисающих с подоконников жарким летним днем, комков коричневой глины под разъезжающимися ногами на Востряковском кладбище, пересыпанных нафталином двубортных костюмов, которые больше никто не наденет, цветочного дезодоранта гостиничных номеров, намолотого кофе, табачных крошек на дне карманов брюк, колючего мокрого воротника шинели, леденцов, печенья и лимонада в булочных маленьких городов, голубиного помета в тускло освещенных подворотнях, молочных коржиков из открытых утром дверей домовой кухни, переломленного зеленого стебля, истертой обивки диванов в музейных залах.

* * *

Город тих, как бывает тиха платформа, от которой только что отошел поезд. Еще слышен перестук колес, лениво переваливающегося из стороны в сторону последнего вагона, а тишина уже ползет следом. Солнце, часто заслоняемое облаками. Ветрено. Самое лучшее время года в Нью-Йорке. Подняв воротник и затянув молнию куртки под самое горло, легко идти, не прячась от солнца в тени домов. Светлое, блеклое небо с разрывами серо-голубого. Фонтаны рассыпают серебро, подбираемое ветром.

Возвратившись на дымные улицы Манхэттена, я впервые за эти десять лет почувствовал близость с городом. Нью-Йорк никогда не строился как крепость или столица империи. В нем нет дворцов. В его стены не замуровывали младенцев по советам звездочетов и не вбивали холопов вместо свай в фундаменты. Наверное, есть закономерность между количеством впитавшейся в мостовые крови и легкости шагов по этим мостовым. Здесь нет круглых площадей с храмом, тюрьмой, гильотиной или лобным местом, - вершин градостроительных потуг властителей любого пошиба. В Нью-Йорке можно двигаться вдоль, поперек, вверх, вниз, но никогда по кругу. Лучшее изображение города – сетка Мондриана.

Темнеет. Тишина еще больше усиливается окном, отделяющим стойку от улицы. Этот город легко представить без людей. Вечером он похож на мастерскую, оставленную художником. Опустевшая Union Square, небольшая площадь перед темным парком. Пирамиды крыш госпиталя и еще выше – темное небо.

Если хватит кофе, то можно увидеть, как солнце плавится в стеклах окон верхних этажей высоких серых домов. Последние золотые всполохи гаснут и синими тенями сползают на серые мостовые.

Обрывок строки бесшумно бьется, как кубик льда о картонную стенку стакана:

Твои золотые волосы, Маргарита

Твои пепельные волосы, Суламит

Ремаген — Нью-Йорк

Печатается с сокращением