"ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"

АНТОЛОГИЯ ЖИВОГО СЛОВА

|

"Информпространство", № 184-2014Альманах-газета "ИНФОРМПРОСТРАНСТВО"Copyright © 2014 |

|

|

|

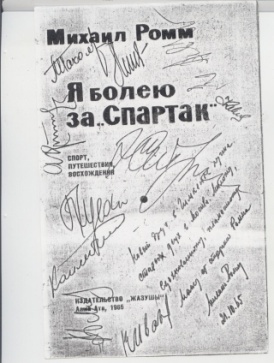

| Памятник Михаилу Давидовичу Ромму на кладбище в Чимкенте | Титульный лист книги Михаила Давидовича Ромма «Я болею за «Спартак» (1965) с дарственной надписью автора Максу Койфману с автографами известных советских футболистов (1977). Под названием – подпись Эдуарда Стрельцова |

Макс Койфман

Золотая листва памяти

Михаил Давидович Ромм

Судьба наделила Михаила Давидовича Ромма многими талантами. Капитан сборных футбольных команд Москвы и России, первый в истории российский футбольный легионер (играл в Италии), первый в СССР футбольный радиокомментатор, специальный корреспондент газеты «Известия» в арктических экспедициях, участник первого восхождения на пик Сталина, тренер сборной команды Москвы по футболу в 1928 году, теоретик футбола, юрист, журналист, писатель. После сталинских лагерей долгие годы жил в Казахстане — в Кзыл-Орде и Чимкенте. Ромм – автор книг «Как играть в футбол», «Тактика современного футбола», «Архипелаг ста островов», «Рычаг Архимеда», «Штурм пика Сталина, «Чемпион мира», «Пути далеких странствий», «Повесть о пережитом», «Я болею за «Спартак».

Я долгие годы дружил с Михаилом Роммом и написал воспоминания об этих встречах.

Алма-атинский стадион бурлил всеми страстями: надеждой и разочарованием, ожиданием победы и страхом поражения: «Кайрат» сдерживал натиск чемпиона Уругвая — команды «Националь».

Помню, как среди общего волнения выделялся своим олимпийским спокойствием писатель Михаил Ромм. Помню и молодую блондинку, сидевшую слева от Ромма. Когда кто-то из кайратовцев приближался с мячом к воротам противника, блондинка вскакивала, как ошпаренная, скандируя в тон стадиона: «Шай-бу! Шай-бу! Шай-бу!» Но как только атака срывалась, блондинка фыркала, выкрикивая: «Сапожники! Козлы! Котелки!», а взгляд испепелял соседа слева, который был совершенно спокоен.

— Вам бы, дедуля, во дворе забивать «козла», а не сидеть тут, как мумия! Хоть бы «шайбу!» кричали!

Ромм промолчал, и, улыбнувшись, продолжал наблюдать за зеленым полем. Я же восхищался азарту бойкой блондинки, которая явно не знала, с кем имеет дело...

...Памятный матч 1964 года катился к концу, а на табло все еще скучали одинокие нули. Но тут полузащитник-уругваец, подхватив мяч у центрального круга, стал быстро продвигаться вперед. Ромм наклоняется ко мне и тихо шепчет, но так, чтобы блондинка его услышала:

— Сейчас будет гол.

Блондинка тут же окинула Ромма таким насмешливым взглядом, что даже мне холодно стало. Хотя мне тоже казалось, что положение на поле явно не обещало гола. Такое уже случалось, когда один из уругвайских полузащитников неожиданно перехватывал мяч, но гол из этого не получался. А тут — все неожиданно стихло в ожидании непредвиденного. Еще мгновение, и замерший от волнения стадион увидел, как мяч нервно затрясся в сетке кайратовских ворот...

Разочарованные болельщики покидали стадион, а с ними — и наша поникшая блондинка. Мне хотелось догнать ее, остановить и сказать, что ее сосед по трибуне вовсе не «дедуля», забивающий во дворе «козла». Вовсе не случайный болельщик футбола, а его живая история...

Мы познакомились с ним в Кзыл-Орде, что на юге Казахстана. В кабинет директора типографии вошел высокий старик в коротком черном полушубке. Представился: Михаил Ромм, писатель. Директор жестом руки пригласил его сесть. И пока вошедший усаживался, не зная, куда девать длинные ноги в нестандартных ботинках, я все вспоминал, где и когда я слышал это звучное имя? Когда гость закончил свои дела и скрылся за дверью, я вдруг вспомнил, что еще мальчиком читал книгу «Штурм пика Сталина», на обложке которой пестрела фамилия Ромм. Я догнал старика... Так началась моя счастливая дружба с этим удивительным и по сей день любимым мною человеком...

Как-то Ромм заглянул к нам в гости и прямо с порога выдал на ломаном казахском языке:

— Как живется молодому доктору в Кзыл-Орде?

Я удивился: Ромм — и по-казахски. Иное дело по-английски, по-итальянски, по-французски или, скажем, по-немецки, где он чувствовал себя, как рыба в воде. Прочитав на моем лице удивление, промолвил:

— Не волнуйтесь, друг мой, конкуренции я вам пока не составлю. А заглянул я к вам за словарями казахского языка. У вас их вон гора, какая. Презентуйте мне парочку на энное время, потом, быть может, и сразимся на языковом ристалище по-рыцарски, разумеется, а судьей нам будет писатель Аскар Токмагамбетов.

Отбывая ссылку в Кзыл-Орде, Ромм, зашел в местное отделение Союза писателей. Комната была полна молодежи. Один из начинающих молодых писателей читал свой рассказ. За столом восседал этакий дородный, круглолицый, очень уютный и благожелательный литературный аксакал — Аскар Токмагамбетов. Иногда, лукаво поблескивая глазами, он вставлял короткие реплики...

Ромм сидел в стороне, наблюдая, как умело и ненавязчиво вел семинар Аскар Токмагамбетов. Потом, когда гости разошлись, Аскар предложил Ромму перевести на русский язык свой роман «Отец и сын».

— Так я по-казахски и пяти слов не знаю, — заметил Ромм.

— А это, коллега, уже немало. Но у вас будет замечательный подстрочник молодого литератора Оразбека Бодыкова, так что не беспокойтесь. Работы другой у вас пока нет, а перевод, это хоть и небольшие деньги, но на хлеб хватит...

Работая над переводом романа «Отец и сын», Михаил Давидович Ромм не переставал удивляться Аскаром Токмагамбетовым. Его талантом, умением тонко подмечать и чувствовать своих героев, родную природу, где степь то «сверкает росой в летнее утро, то хмурится туманом, то холодной осенью, то грозит человеку ураганами и смерчами». Нравился Ромму и главный герой романа батрак Аманжол. Спасаясь от преследования бая, он бежит с женой и сыном из родного аула на станцию Тимур, намереваясь уехать в Ташкент. В степи беглецов захватывает ураган, Аманжол теряет в песчаных вихрях жену и добирается только с сыном до Тимура. Он хочет идти на поиски жены и просит пожилую женщину, которую встретил на перроне, приютить сына до его возвращения...

Потом Ромм переведет и детскую повесть Аскара Токмагамбетова: «Четыре года — четыре часа». В книге шла речь о пожилом писателе, который летит самолетом из Кзыл-Орды в Алма-Ату. И вспоминает, как много лет назад он, сын бедняка, жил на окраине Кзыл-Орды. Как бежал от родного очага, а потом долгих четыре года добирался до Алма-Аты. Теперь он проделывал этот путь на самолете за четыре часа, прокручивая мысленно все пережитое им за эти годы...

Когда Ромм появлялся на пороге, в комнате сразу же становилось весело, каскадом рассыпались шутки, оживали воспоминания далеких лет. Благодаря его чудесным рассказам, в комнату вплывала величественная Венеция с ее музеями, великолепными дворцами и чудесными площадями. Из Венеции мы неожиданно переносились в загадочную Испанию и вместе с Роммом прохаживались по набережной Гвадалквивира, где некогда Проспер Мериме повстречал молодую цыганку в рваной мантилье, за знакомство с которой он поплатился золотым брегетом и лишь случайно остался жив. Цыганку звали Кармен...

— Помните его знаменитую новеллу и оперу Бизе? — улыбаясь, спрашивал Ромм и, ритмично пощелкивая символическими кастаньетами, то есть кончиками пальцев, насвистывал столь знакомую нам мелодию: «Тореадор, смелее в бой!»

Потом мы слушали рассказ о тореро и корридах, которые Ромм видел в Испании. Из Испании мы перебрались в Париж, где с террасы Эйфелевой башни разглядывали город, гуляли вдоль набережной Сены, бродили по древним переулкам, музеям и зеленым бульварам. Очутившись в Тбилиси, мы шатались по проспекту Шота Руставели и узким улочкам старых кварталов, отдыхали в забегаловках, пили шикарное грузинское вино и весело уплетали чахохбили из кур и лобби по-армянски. Карабкались мы и на гору Давида, у подножья которой прижался старый монастырь, где в нише за железной оградой в притаившейся тишине покоились останки русского писателя Александра Грибоедова и его красавицы-жены — Нины Чавчавадзе. Затем наше «путешествие» станет более прозаическим...

...Когда немцы подбирались к Москве, Ромм, будучи корреспондентом газеты «Известия», находился возле села Бородино. И тут он возьми да предположи, что Сталин, наверное, на время оставит Москву, как это в свое время сделал великий Кутузов, чтобы потом дать решающий бой на Бородинском «Поле русской славы». И этого исторического сравнения Ромму хватило, чтобы потом проделать путь длиною в семнадцать лет, полных боли и унижений...

За Роммом пришли ночью, вытащили из постели, переворошили все, что только могли: книги, рукописи, письма... И никакой крамолы, если не считать небольшую деревянную скульптуру Исаака Иткинда — «Футболист». Ромм чуть, было, не спросил: «А она-то в чем провинилась?». Но промолчал. На Ромма надели наручники и вывели во двор, где уже ждал «черный ворон»...

Пройдут годы, и я спрошу Ромма, о чем он думал в ту ночь, когда за ним явились трое в длинных шинелях. И Ромм, улыбаясь, рассказал, что вспомнил, как во второй раз он отправился на Землю Франца-Иосифа со своей женой Валентиной Соловьевой, диктором Центрального радио. И что на обратном пути, когда их ледокол «Малыгин» входил в Баренцево море, пассажиры стояли на палубе, любуясь утренней тишиной. Но тут начался шторм, и море, разозлившись, обрушило на них свои могучие волны. Волны то накрывали ледокол «водяным покрывалом», то валили на бок, то поднимали над водой, то погружали вглубь моря. И тут Ромм увидел, как очередная волна, перевалившись через борт ледокола, подхватила Валентину. Ромм бросился к Валентине и вырвал ее у разбушевавшейся волны...

Но в ту ночь, когда Ромма повели к выходу, он неожиданно обернулся. Валентина стояла, не шевелясь, опустив голову. А когда глаза их встретились, ему показалось, что она вот-вот набросится на непрошеных гостей и скинет их «в море», чтобы спасти его. Но этого тогда не случилось: та ночь навсегда разлучила их...

удучи в Москве по работе, я набрался храбрости и позвонил Валентине Соловьевой. Сказал, что близко знал Ромма и хотел бы с ней повидаться. «Хорошо!» — ответили на другом конце провода...

Валентина была родом из Вильно, отец ее был полковником царской армии. Когда в семнадцатом к власти пришли большевики, они велели русским офицерам явиться в комендатуру, якобы для регистрации. Те поверили и дружно объявились в комендатуре при всех регалиях и орденах, только оттуда они больше не вернулись...

Отцу Валентины, Сергею Петровичу Соловьеву, тогда повезло: он в это время находился в госпитале: старые раны давали о себе знать. О нем забыли, да он не забыл, так и жил в страхе, боясь, что на него донесут. В страхе жила и его семья. Затем страх поселился, и в доме Валентины после того, как арестовали Ромма. Вот и ждала она, что за ней тоже придут...

...Мы встретились в кафе, в далеком шестьдесят девятом, спустя два года, как Ромма не стало. Невысокая, постаревшая, но все еще красивая женщина с приятной улыбкой и умными глазами сидела напротив меня. И я, как завороженный, слушая ее безупречно спокойный и звучный голос, опасался, что наша встреча вот-вот оборвется, а я так и не успею спросить, как случилось, что она поверила, что ее муж... Но всякий раз меня что-то сдерживало. Да и какое, собственно, я имел право вторгаться в чужую жизнь, будить в ней то, что спрятано глубоко в душе, подальше от чужих глаз. Я старался понять, что же это было за время, когда никто никому не верил, когда от стука в дверь и шороха шагов замирало сердце, бросало в дрожь, когда жизнь людей зависела от клеветы и доноса, да и само слово «жизнь» давно уже потеряло свое истинное значение. Валентину не допрашивали в подвалах Лубянки, не таскали за волосы, не ломали ребра и не ссылали неизвестно куда... Ее чудесный голос по-прежнему звучал по Центральному радио, но жизнь в Москве была для нее мучением. Ей грубили, угрожали по телефону, а соседи по дому обходили стороной, не решаясь заговорить, чтобы не навлечь на себя ничего «подозрительного». Она вставала чуть свет и неслышно спускалась с этажа на этаж, смывая со стен подъезда надпись незнакомого «доброхота»: «Соловьева – жена врага народа». Так и жила она с этим, как с занозой в сердце, ожидая своей очереди. Да и на работе ей было неуютно, хотя к ней и относились с пониманием... Но на каком-то этапе ее убедили, что ее муж... и она — поверила...

— Теперь-то я знаю, что Миша ни в чем не был виновен, но уже, к сожалению, очень поздно, — с грустью рассказывала Валентина. — Я когда-то послала ему много посылок в лагерь, но ни одна из них не дошла. Это я сейчас знаю. А тогда... вдруг получаю телеграмму, уже из Кзыл-Орды, куда его сослали после лагеря, с просьбой прислать ему брюки. Надо же, подумала я, рассердившись, — опять что-то требует от меня. Вместо брюк я послала ему телеграмму: «Миша, ты эгоист!» А он ответил: «Эгоисту тоже нужны брюки!»

В 1929 году Валентина Сергеевна после окончания Института слова сдавала экзамен на дикторское отделение в престижный на всю страну Радиокомитет. Один из членов приемной комиссии блистательный артист Василий Иванович Качалов, когда услышал ее голос, воскликнул: «Эту девочку нужно принять обязательно!..»

Валентина улыбнулась и рассказала, как она познакомилась с Роммом, и как он, глядя на нее с высоты своего чуть ли не двухметрового роста, неожиданно выдал:

— Ты будешь моей женой!

— Вы в этом уверенны?

— Конечно!..

Я же, желая подольше находиться рядом с Валентиной, напомнил, как во время сирены и бомбежки она забралась с Роммом на крышу их многоэтажного дома, чтобы в случае необходимости утихомирить «подарок» с неба. И как зимой сорок второго, когда она вела передачу из Дома звукозаписи, где играло московское трио — виолончелист Святослав Кнушевицкий, пианист Лев Оборин и скрипач Давид Ойстрах, неожиданно погас свет. Музыканты на какой-то миг застыли. И чтобы наступившее молчание в эфире из-за погасшего света не посеяло панику у радиослушателей, Валентина нащупала под рукой газету, скрутила фитиль, осторожно зажгла и освещала им клавиатуру рояля, за которым сидел Лев Оборин. Когда же факел стал гаснуть, в ход были брошены тексты уже прочитанных передач... И тут Валентина вспомнила, как однажды в Колонном зале Дома Союзов, стены которого периодически вздрагивали от грохота бухающих зениток и раскалывающихся бомб, она вела концерт, где звучала музыка Дмитрия Шостаковича. И как она во время воздушной тревоги предложила зрителям спуститься в бомбоубежище, но никто из них так и не поднялся с места, настолько сильно звучала музыка....

После ГУЛАГа Ромма сослали в Кзыл-Орду. Ни родных, ни жены, ни детей, ни гроша в кармане. Хорошо милиция пристроила Ромма в захудалом сарае с дырявой крышей, мрачными стенами, узким зарешеченным окном и земляным полом. Да еще предупредила, чтобы он подыскал себе квартиру, работу и два раза в неделю являлся в милицию «для особой отметки». Но на Ромма достаточно было бросить взгляд, чтобы понять, кто он и откуда прибыл. Старая ватная шапка, потрепанная телогрейка с заплатами на спине, застиранная рубашка неопределенного цвета, не по росту короткие брюки и брезентовые ботинки со стертыми подошвами. А в его прошлое, что он был когда-то капитаном сборной Москвы и России по футболу, как и в то, что он — писатель, никто, конечно, не верил. И, наверное, прошло бы еще немало времени, не попади в город журнал «Спортивные игры», выпущенный по случаю шестидесятилетия русского футбола. Да еще с броским заголовком: «Международный матч-футбол, 22-го августа 1911 года. Англия — против сборной команды лучших русских футболистов Петербургских и Московских клубов» с фотографиями футболистов, среди которых возвышался капитан — Михаил Ромм...

Но все это было потом, а пока он бесцельно бродил по улочкам и переулкам города в поисках комнатушки. Перед ним захлопывали двери, закрывали калитки, его принимали за бродягу, нищего, сумасшедшего, за кого угодно, но только не за нормального человека. И на работу не брали: стоило услышать, что он из заключенных, да еще «политических», как ему сразу давали понять, что разговор окончен. А он был готов подметать улицы, работать грузчиком, сторожить магазин... лишь бы заработать на кусок хлеба. Но отовсюду он уходил подавленным, никому не нужным, пока однажды его не остановила женщина.

— Небось, квартиру ищете?

— Я бы и от уголочка не отказался.

— Работаете?

— Раньше работал, книги писал.

— Так я вам и поверила.

— Нехорошо, когда человеку не верят.

— А в лагере за что сидели?

— Да я и сам толком не знаю.

— Не иначе, как политический?

— Вроде, политический.

— А живете где?

— В сарае.

— Все шутите, а сами с утра, поди, без крохи хлеба во рту.

— Это верно.

— Коли не боитесь, приглашаю на чай.

— Это было бы здорово!

Женщина, позвавшая Ромма к себе на чай, работала няней в больнице, жила в тихом переулке, на окраине города, где снимала комнатку с небольшим двориком и одиноким деревцем возле калитки. Стоя на пороге этой невзрачной, но чистой каморки, Ромм не знал, что придет день и он напишет на своей новой рукописи «Я болею за «Спартак» — «Жене и другу Евдокии Ромм посвящается». Как и не знала Евдокия, что соседки, когда прослышат про «политического», да еще «обрезанного», нарекут ее, русскую по отцу и матери, «яврейкой» и будут сплетничать за ее спиной, будто обрезанный-то «пельмень» слаще русского…

Как только в стране запахло «потеплением», Ромм признался милиционеру Абике, у которого отмечался, что он надумал сбежать в Москву. Абике насторожился:

— Как, в Москву? У тебя же...

— Мне бы правду узнать...

— Вот чудак-человек, кому нынче твоя правда нужна?

— Мне, Абике. Мне.

— А что, если проверка? И меня, сам знаешь, по головке не погладят.

— Все верно, только я никуда не денусь. У меня тут жена...

— Вот что, писатель, ты мне ничего не говорил, а я ничего не слышал.

— И на том спасибо.

— Спасибо потом скажешь, а вечерком я к тебе забегу.

И забежал — со стареньким отцовским полушубком, теплой ушанкой, кирзовыми сапогами, с наполовину срезанными голенищами, теплыми портянками и котомкой с продуктами.

— Теперь не замерзнешь, да и в дороге будет что поесть, — сказал Абике и тут же скрылся за дверью.

В Москве Ромму повезло не сразу. В людях все еще сидел страх прежних лет. Стоило ему позвонить кому-нибудь из своих прежних приятелей, друзей, как один вешал трубку, другой — ссылался на нездоровье, третий — на занятость... Позвонить Валентине Ромм не решался. И двоюродного брата-кинорежиссера Михаила Ильича Ромма не хотел тревожить: у него и своих хлопот хватало. И Ромм махнул на стадион «Динамо», где его встретили как родного человека, накормили, предложили душ, подыскали угол для ночлега. Да еще помогли с «аудиенцией» в Главной Прокуратуре, где ему пообещали... но при условии, что он первым же поездом отбудет в Кзыл-Орду...

Когда Ромм вернулся в Кзыл-Орду, он прямо с вокзала направился в милицию, к Абике. Абике слушал «беглеца», не перебивая, а в конце сказал:

— Пока ты, писатель, по Москве правду искал, я для тебя работу подыскал. Не гадай, все равно не угадаешь. В книжном магазине.

— Но я же...

— Не волнуйся. Я за тебя поручился, да и депеша подоспела из Алма-Аты, что ты... восстановлен в правах члена Союза писателей...

В тот же день Ромм потоптался возле книжного магазина, открыл дверь, сбросил полушубок, закатал рукава и стал наводить порядок. Разделавшись с пылью и паутиной, он вымыл окна, пол, разложил книги по полкам на свой вкус, а затем спустился в подсобку. И — оторопел: под томиками вождей революции он разглядел книги, которых давно надо было сжечь. И среди тех книг он узнал и свой «Штурм пика Сталина»...

Всякий раз, когда Ромм упоминал имя Абике, мне хотелось пожать ему руку и сказать хорошее слово. Но в милиции, где работал Абике, никто толком не знал, куда он подевался, да и в доме жили теперь другие люди.

Прошло немногим больше года, когда звонок «Скорой» ворвался в мой обычный будничный день, предупредив, чтобы я никуда не отлучался: за мной уже выслали машину, и в аэропорту меня поджидает «кукурузник». И что он подбросит меня к метеорологу, в семье которого заболел ребенок...

В то утро небо как нарочно затянули тучи, и казалось, не то что «кукурузник», но и птица никуда не полетит. Но в середине дня самолет все же поднялся в небо. За штурвалом сидел Василий Козлов, в прошлом — военный летчик. Он взял на себя ответственность за вынужденный вылет. Единственным пассажиром его «кукурузника» был я, тогда еще совсем молодой врач. Помню, как меня мутило и подбрасывало на «воздушных ямах». Кислородная подушка летала вместе со мной из стороны в сторону. Испуганный, покрытый холодным потом, я пытался дотянуться до поручня, но всякий раз падал, как от нокаута. Хотелось, чтобы летчик не видел моей жалкой физиономии и не подумал, что я струсил. Я все-таки ухватился за поручень и, еле шевеля ногой, подтолкнул к себе походный саквояж с медикаментами, вынул оттуда флакончик с нашатырным спиртом и жадно вдохнул спасительный аромат. В узких просветах туч мелькали развалины старой крепости в окружении древних, как мир, песчаных барханов да торчащих корявых стволов саксаула, прикрытых шапками снега. Но что это? Как ослепительно блестят крылья самолета? И как низко мы летим над барханами? Казалось, что самолет вот-вот срежет голову одному из них, заодно непременно поломав свою. Я кричу в спину летчика:

— Что за блеск на крыльях?

— Лед! — сквозь треск услышал я, и меня как током ударило: обледенение.

— Что теперь?

— Уносить ноги!

— Но мы же над самой юртой?

— Самолет посадить не сможем!

— Может, сбросим медикаменты?

— Это дело!

Польщенный похвалой летчика, я кое-как вывел на листочке, что за лекарство дать малышу на случай высокой температуры, одышки... Прячу листок в саквояж с медикаментами, перетягиваю его брючным ремнем и подаю знак летчику, мол, все готово... Василий опускается совсем низко над юртой, притулившейся возле развалин Бок-Дока — крепости, мимо которой когда-то пролегали тропы, некогда могучего Чингисхана. И — наша «скорая» камнем летит вниз. Мы разворачиваемся и выбираемся из зоны ледяной полосы...

Путь назад казался куда легче. Наверное, потому, что летели домой. Вот только на душе было скверно. Столько страха — и все зря!

Наконец-то шасси коснулось земли. В ушах все еще шумело, тело ныло, а ноги казались чужими. В дежурке нам, как особо отличившимся в воздушной пустыне, выдали по рюмке коньяка, по шоколадке, рассказали пару историй из жизни «небесных конников». Только я, все еще находясь под впечатлением пережитого, а они такие сильные, веселые и совсем спокойные...

Я еще не отошел от всего того, что пережил в небе, но виду не подавал, храбрился, как мальчишка, даже предложил Козлову слетать туда завтра, если погода позволит. Я ведь отлично понимал, что капризы «воздушной конторы» неумолимы, что не мы, а она пока что диктует нам свои прихоти и причуды. И нет ей дела ни до метеоролога песчаной пустыни, ни до его малыша, которому так нужна была наша помощь...

И опять мы на взлетной полосе. Было воскресенье не только у нас, но, вероятно, и у погоды. Она отдыхала, радуясь тихому солнечному дню, а я все равно крепко держался за поручень до самой посадки самолета.

Шасси судорожно касается земли, и я тороплюсь к юрте. У входа, к моему удивлению, расстелен красный домотканый ковер. Пытаюсь его обойти, чтобы не оставить следов от ботинок, но встречавший нас метеоролог опережает:

— Нет-нет, проходите!

И я иду по ковру, страшно смущаясь, и в глубине души немного гордясь. Я ведь догадался, как много этим хотел сказать метеоролог с суровым лицом охотника.

— Вижу, здорово вам вчера досталось. Вы уж извините, что рисковать пришлось. Все мы в жизни понемногу рискуем, не без этого...

Старая женщина поднимается навстречу и протягивает пиалу с чаем.

— Выпей, сынок, совсем продрог. Зима нынче суровая.

— Потом, потом, — говорю я. — Мне бы воды теплой, руки помыть.

...Малыш с трудом глотал воздух. А вокруг столько воздуха: чистого, свежего — целое море! Губы синие, в легких — стена хрипов. Готовлю шприцы, медикаменты, перетягиваю жгут, нащупываю вену и медленно ввожу в нее пенициллин, глюкозу, аскорбиновую кислоту... И жду, когда у малыша порозовеют губы, стихнет одышка, спадет температура... Бросаю взгляд на этажерку с книгами. И вижу «Штурм пика Сталина». Переворачиваю первую страницу, и — сразу же узнаю знакомый почерк: «Спасибо тебе, Абике». Я украдкой поглядываю на хозяина юрты: так вот ты, какой, Абике!.. Но тут Козлов подает сигнал: надо торопиться, погода — дама капризная. Я еще раз бросаю взгляд на малыша и даю добро: мать заворачивает малыша в теплое одеяло, и мы идем к самолету. И уже у самолета я поворачиваюсь к метеорологу:

— Спасибо тебе, Абике!

— За что?

— За Ромма!

— Вы его знаете? Кто он вам?

— Хороший человек и большой друг.

— Вот и я тогда тоже подумал: хороший он человек!

Самолет разгоняется и плавно отрывается от снежной полосы...

...Сборная России по футболу готовилась к Олимпиаде 1912 года. Ромма включили в олимпийскую команду, назначили капитаном. На тренировке Ромм повредил ногу, обратился в олимпийский комитет — к Бертрану и показал ему отекшее колено. Но тот даже не потрудился взглянуть на поврежденную ногу. А вечером Бертран сообщил Ромму, что он дисквалифицирован «за неявку на тренировку». Когда же Ромм напомнил ему, что еще утром он приходил к нему... Бертран с притворным удивлением пожал плечами, мол, никакого Ромма он не видел... И Ромм, разозлившись, что его отстранили от игры в сборной, отправился путешествовать по Европе.

3 октября 1963 года мы провожали Ромма в Москву, где должна была состояться встреча на кубок Европы: советские футболисты играли против прославленной футбольной команды из Италии. Ромма. нельзя было узнать. Глаза его светились. От него исходила сама радость от предстоящей встречи с Москвой, от которой он был долго оторван, потеряв привычную жизнь, работу, жену, футбол, стадион «Динамо»...

Ромм писал: «Я прошел на свое персональное место в сорок пятом ряду западной трибуны, против одной из линий ворот. Отсюда, сверху, отлично просматривалось великолепное футбольное поле, похожее на гигантский бильярд, расчерченный белыми линиями. Сверкали белизной ворота с оттянутыми назад сетками. Трибуны были уже заполнены до последнего места. Сто три тысячи зрителей с билетами и никем не учтенное, но немалое количество безбилетных, проникших им одним ведомыми путями сквозь все преграды, сквозь милицейские кордоны, сквозь длинную цепь контролеров, ждут начала матча... ...Моросит холодный осенний дождь, поле потемнело и намокло. Случилось то, чего больше всего боялся Фаббри, о чем мечтал Бесков: на мокром поле потускнеет главное оружие итальянцев — отточенная техника, но зато сильнее скажется неисчерпаемая выносливость наших игроков. А ведь до сегодняшнего дня два с половиной месяца стояло безоблачное, московское «бабье лето», и только этой ночью набежали тучи. Вот уж, поистине, дома помогают не только стены, но и погода... Но вот на стадионе воцаряется тишина... Свисток. Понедельник вводит мяч в игру, советские футболисты, пренебрегая разведкой, бросаются в атаку. Стремительно проходит по левому краю невысокий коренастый крепыш Хусаинов, и вот уже завязывается его первая дуэль с капитаном итальянцев Мальдини. Финт, еще финт, неожиданный, резкий, стремительный, и оторопевший Мальдини обойден. Гуарнери вынужден, покинув свое место, спешить к нему на помощь; в образовавшуюся брешь немедленно врывается Понедельник и получает точную передачу от Хусаинова. Сильнейший удар, мяч угрожающе проходит над самой штангой итальянских ворот...

Но быть может, это только удачный эпизод? Нет, ураганная атака советских футболистов продолжается. Оттягиваются назад, на помощь защите, Ривера и Сормани. Не помогает. Неудержимый Хусаинов буквально рвет на части оборону гостей, Иванов, Численко, Понедельник проникают в образовавшиеся пустоты, мяч не раз проходит рядом с боковыми штангами итальянских ворот. Техническое преимущество гостей — а оно, несомненно, — пасует перед этой стремительной, динамичной игрой, с неожиданными, быстрыми перемещениями, непрерывной сменой тактических комбинаций. Итальянцы смяты, они только обороняются. И вскоре приходит развязка: Хусаинов издалека бьет по воротам, вратарь отбивает мяч, он отскакивает к игрокам — двум итальянцам и Понедельнику. Ростовчанин, как всегда, начеку. Не успевают итальянцы опомниться, как он мощным ударом забивает гол.

Нужно ли описывать, что творится на трибунах!? Гости начинают с центра, но советские игроки тотчас же перехватывают мяч и продолжают атаку.

Проходит немного времени, и снова прорывается Хусаинов, обходит Мальдини и Траппатони и посылает мяч в центр Иванову. Вратарь бросается ему в ноги, капитан сборной СССР спокойно, словно на тренировке, выкладывает мяч своему соседу Численко, и тот посылает его в ворота. 2:0! Итальянцы начинают с центра, но через минуту уже опять кипит борьба у их штрафной площадки». ...После памятного матча «Кайрат» — «Националь» мы не сразу вернулись в Кзыл-Орду. Уже на другое утро мы отправились в «Медео», в известный спортивный комплекс, расположенный в живописных горах Заилийского Алатау, близ Алматы. Надышавшись горным воздухом, мы возвратились в город и махнули в картинную галерею имени Тараса Шевченко, где Ромма нельзя было оторвать от работ скульптора Исаака Иткинда. Ромм поманил меня к себе и, наклонившись над самым ухом, прошептал:

— Как ты думаешь, чьи это работы? Вот к нему-то мы сейчас и нагрянем...

В дирекции музея мы легко раздобыли координаты скульптора, вышли на улицу, тормознули такси, назвали адрес. По дороге Ромм рассказал, как однажды он случайно прочитал в газете, что, если не помочь скульптору Исааку Иткинду, Россия может потерять гения. Ромм собрал свои скудные сбережения и поспешил к гению. Но гений ни за что не хотел брать деньги у Ромма и отмахивался от них, как от холеры. Тогда Ромм предложил гению продать, хотя бы одну из его работ. Обрадовавшись, как мальчишка, Иткинд воскликнул: «Пекасно!» и стал приглядываться к скульптурам. Но, увы, ни одна из них ему не приглянулась. Тогда он вытащил из-под кровати корягу непонятной формы, повертел ее в руках и радостно прохрипел: «Хо-го-шо!» Растворившись в улыбке, он взялся за тесак, придавая своей находке приличный вид. Когда фигура «Футболиста» была готова, скульптор вырезал на ней свое имя и протянул Ромму...

Такси свернуло в короткий переулок и подкатило к дому скульптора. Мы толкнули калитку, и перед нами тут же выплыло, как из сказки, худощавое чудо живой природы — Иткинд, собственной персоной: светящиеся добрые глаза со смешинкой, растрепанные белые волосы до плеч, и такого же цвета пышная борода, плотно прикрывавшая шею в глубоких морщинах. Внешне это «чудо живой природы» больше походило на короля Лира, блаженного, на доброго доктора Айболита, но только не гения. Скульптор прищурился, с недоумением уставился на Ромма, а затем, улыбнувшись, торжествующе выпалил: «Футболист!»

Иткинд затащил нас на кухню и настойчиво «спаивал» чаем с вареньем из листьев красных роз. Говорил он обычно громко, сбивчиво, ужасно коверкая слова из русского языка, идиш, литовского, польского, немецкого, начисто игнорируя правила русской грамматики. Мне казалось, что из «перлов» этого гения можно было бы состряпать недурную книжицу: «Нагочно не пидумаешь»...

В свои девяносто с «довеском» в четыре года Иткинд держался бодро, хотя и заходился в кашле, а в бронхах все клокотало, как у старого астматика. После чая гений снял со стены свою допотопную скрипку, прошелся смычком по слабо натянутым струнам и — заиграл. Вот только что — не припомню. Затем он вытащил из тайника стола потрепанные листочки и, откашлявшись, торжественно объявил: Исаак Иткинд. Рассказ. «Блоха и Цадик». И стал читать: «Я получил из Какастринки телеграмму о том, что мой ребе, реб Довид, опасно болен. Я хватаю субботнюю капоту и бегу на вокзал. Приезжаю в Какастринку. Ребе успел сказать мне всего лишь несколько слов...». Читал Иткинд рассказ с выражением, как артист, жаль только, что его перебивал кашель...

И этого смешного и веселого еврея из глухой деревушки Дикарки долго и нудно допрашивали кэгебешники, добиваясь, чтобы он не был болваном, рассказал, «с кем путался», «на кого работал»... Но до Иткинда не доходило, что, собственно, от него хотели, вот и доказывал, что никакой он не шпион, что это на него не похоже, что он никогда не поносил Сталина, что у него и мысли такой не было. Что он только скульптор, что его работы знают в нашей стране, Риме, Париже, даже в Нью-Йорке, где ему, между прочим, обещали «большие деньги». Но они ему ни к чему, ему и здесь хорошо. И радовался, что он уже вырезал «Пьяного монаха», «Жертву фашистского погрома», «Отца в тюбетейке»... и даже «Умирающего Пушкина»... Когда же гения просили назвать имена людей... то тут он основательно «запутался». Ведь это «чудо» знало Максима Горького, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Сергея Коненкова, Марка Шагала, Василия Качалова... Что за их порядочность он может поклясться раввином из «Какастринки». Но как только до него дошло, что не сегодня-завтра его расстреляют за шпионаж... он онемел, как камень. Иткинда не расстреляли, его сочли «чокнутым», бросили в тюрьму, а затем в лагерь, откуда его потом сослали в забытую Богом, Зеренду, что на севере Казахстана...

Как-то в Зеренду заглянул партийный босс Ашимбек Бектасов. Когда ему показали «чокнутого», он понял, что перед ним человек умный, необычный, хотя и «не от мира сего». Он-то и перетащил Иткинда в Алма-Ату и помогал, как мог, только бы это «чудо» творило и радовало добрых людей. Не будь их, кто знает, увидели бы мы «Философа», «Паганини», «Поля Робсона», «Старика-казаха», «Отдыхающего Джамбула»... Может завтра, кто-то подарит нам свою «Мелодию», свою «Песню», свое «Чувство вины»… Но это будет «завтра», а пока это сделал великий скульптор Исаак Иткинд!

Когда Иткинд рассказал, что пришлось вынести ему при «допросах», Ромм вдруг понял, почему у него при обыске конфисковали скульптурку «Футболиста», на котором было выведено: «Ромму от Иткинда». И тут Ромм, улыбаясь, поведал, как на этапе, по дороге в лагерь, их колонну погнали в баню. Вернувшись после душа в предбанник, Ромм ахнул: у него украли все — вплоть до трусов. А на дворе мороз за тридцать. Что делать? Кого звать? Кого просить, когда ты всего лишь беззащитный зэк!? Хорошо еще, что старшим банщиком оказался грузин — заядлый болельщик футбола. Ему-то Ромм и пожаловался, да еще сказал, что он друг Бориса Пайчадзе из тбилисского «Динамо». И Ромму вернули шмотки, да еще выдали дали на дорогу булку хлеба с луковицей и головкой чеснока — целое богатство...

Как-то нашего приятеля-инженера Гришу Колодизнера, занесло в холодный Архангельск. Остановившись в гостинице, он заглянул в ресторан: все столы были заняты. И только возле окна, за столом «для персонала» сидел один посетитель. Это был Юрий Левитан, в прошлом диктор Центрального радио... Ничто же сумняшеся, Гриша подошел к Левитану и, извинившись, поинтересовался, нельзя ли ему пообедать за этим столом.

— Да, да, пожалуйста, — промолвил Левитан.

Гриша заказал обед и, помолчав ровно столько, сколько это требуется для приличия, спросил Левитана, знакомо ли ему имя Михаила Давидовича Ромма? Левитан оживился:

— Даже очень знакомо! Ведь я работал на радио вместе с его женой Валентиной Соловьевой. Я всегда с большим удовольствием читал его рассказы, книги. А потом его арестовали. С тех пор я ни разу не встречал этого незаурядного и умного человека.

И уже на следующий день Гриша дал Левитану почитать книгу Ромма «Я болею за «Спартак»... А накануне нового 1966 года Левитан написал Ромму: «Десятилетия три тому назад, Вы, я помню, называли меня «Юре». Я всегда вспоминаю красивого, большого и обаятельного Ромма. Очень рад, что Вы до сих пор бодры и пишите...».

Ромм приходил к писателю Аскару Токмагамбетову не только, чтобы прочитать ему очередную главу своего перевода. Он приходил к нему, чтобы просто поговорить о новой книге, появившейся на прилавке книжного магазина. Случалось, что Ромм брал и меня с собой, за компанию. Гостеприимный хозяин приглашал нас к столу, а его жена с добрыми карими глазами ставила перед нами пиалы и фарфоровый чайник, из горлышка которого пробивался запах свежезаваренного индийского чая. И тут же следом она подавала горячие лепешки, сливочное масло и разные сладости, среди которых выделялись темно-коричневые ломтики сушеной бухарской дыни с удивительным вкусом меда.

За чаем Аскар много шутил, острил, охотно читал свои стихи. Аскара было любо слушать, он буквально заражал нас своей радостью и веселым мальчишеским задором. Не отставал от него и Ромм, он, как и Аскар, забавлял нас эпизодами из жизни великих артистов, шахматных гениев или футбольных звезд. Рассказывая, Ромм, как бы нарочно вставлял в свою, и без того красивую речь, поговорки и пословицы из книг Аскара Токмагамбетова, отчего тот, расплываясь в улыбке, часто повторял: «Ай да шайтан, ай да черт», не забывая при этом подлить нам в пиалу кумыс — напиток из кобыльего молока.

Наблюдая за этими двумя «обаятельными аксакалами», я обычно молчал, мне было интересно видеть их дружеские перепалки, слышать яркие шутки, остроты, словом, все, что исходило от них. Но тут во дворе зарычала собака, и Аскар многозначительно заметил:

— Жди добрых гостей.

И уже через какую-то минуту дверь распахнулась, и на пороге показался стройный, по-военному подтянутый, незнакомый мне человек с наметившейся проседью в висках.

— Гость на пороге — счастье в доме, — промолвил Аскар, приглашая гостя к столу.

Приветливо улыбнувшись, гость представился:

— Бикинеев — и протянул руку Аскару, кивнул Ромму и мне.

Когда же хозяйка дома сменила чайник, Аскар, шутя, напомнил:

— Почетным гостям — почетное угощение.

Одарив Аскара улыбкой, эта маленькая, пышнотелая женщина с блеском в глазах ответила пословицей на пословицу:

— Суетливый в спешке садится задом наперед на коня, а я пока что передом сажусь на коня.

Мы улыбнулись. А она перед тем, как удалиться на кухню, сказала, что скоро к столу будет подан бешбармак.

Когда Ромм, к слову, сказал, что ему не раз приходилось сталкиваться с «неприличными людьми» из КГБ, Бикинеев заметил:

— Я, кстати, тоже из тех самых «неприличных людей», но оставался доволен, если мне удавалось кому-то из ссыльных помочь...

В комнате наступила тишина. Ромму стало не по себе. Все наши шутки, смех отошли в сторону. А Бикинеев продолжал рассказывать, как он, будучи в Кармакчах, повидался с Эстер, вдовой поэта Переца Маркиша, расстрелянного вместе с другими еврейскими писателями, артистами. И как бы, между прочим, намекнул, что ходят разговоры, что срок ее ссылки будет сокращен, да и потом был рад, когда помог ей перебраться из унылого и мрачного Кармакчи в Кзыл-Орду... И как потом ему, бывшему фронтовику, пришлось учиться в вечерней школе, где немецкий язык преподавал старший сын Эстер — Шимон Маркиш.

Читая книгу воспоминаний Эстер Маркиш «Отражение света», я снова встретился с майором Бикинеевым из Кзыл-ординского областного управления МВД.

Ромм, рассказывая о своих встречах с Эстер Маркиш, отбывавшей ссылку в Кзыл-Орде, восторгался ею и ее детьми: Шимоном и Давидом, литературное дарование которых он «заподозрил», когда они были еще подростками...

Посчастливилось и нам с женой познакомиться с этой замечательной семьей, правда, случится это спустя годы, уже в Израиле. Мы передали Эстер письма ее старшего, ныне покойного сына, к Ромму.

Как-то Ромм показал мне письмо от писателя Федора Чирвы из Чимкента. «Уважаемый Михаил Давидович! — писал Чирва. — Извините, что я без Вашего согласия дал в газету «Южный Казахстан» Ваш рассказ. Надо, крайне надо, чтобы люди знали о Вас. Буду рад, если Вы пришлете мне что-нибудь еще. Мне хочется вообще держать с Вами более тесную связь. Дела у нас общие, трудные, а литература требует много сил, ко всему прочему мешает разобщенность. У нас много солнца, море дынь, яблок. Так что перебирайтесь к нам в Чимкент».

И Ромм засуетился, не зная, как ему быть: то ли ехать в Чимкент, то ли сидеть в Кзыл-Орде. Обратился за советом к Шимону Маркишу.

«Михаил Давидович, — писал Шимон, — поздравляю Вас с добрыми намерениями и желанием жить в другом городе. Чимкент я видел проездом из Фрунзе, из окна вагона. Тогда была ранняя и очень холодная осень. И город был под снегом, поэтому ничего определенного не могу сказать. У нас, слава Богу, никаких видимых перемен. Живем по-прежнему. Давид (младший брат — М.К.), к сожалению, чувствовал себя неважно, но теперь гораздо лучше. Бабуся стареет. Я тружусь, увы, не с прежним усердием — нервы очень шалят, истощились проклятые... А в Чимкент все-таки перебирайтесь: там больше солнца и зелени — океан...»

И Ромм подался в Чимкент: в город зелени и солнца... А следом за ним, правда, с опозданием в один год, перебрались туда и мы...

...В 1965 году в Алма-Ате вышла новая книга Ромма: «Я болею за «Спартак». Мало сказать, что она сразу же исчезла с полок книжных магазинов, но автора буквально завалили письмами, телеграммами и телефонными звонками. Писали друзья по футболу, по перу, по лагерю и ссылке. Ромм как бы заново родился... Он повеселел, помолодел и в приподнятом настроении взялся за новую рукопись...

«Подумать только, — удивлялся Лазарь Лагин, автор повести «Старик Хоттабыч», — я не раз видел Ваше имя в Справочнике союза писателей! Но мне и в голову не приходило, что это Вы и есть тот самый Ромм, с которым я когда-то путешествовал в Арктике. Ведь о Вашей судьбе я имел в свое время самые мрачные сведения. Буду очень рад, если мне приведется повидать Вас в Москве и пожать Вам руку».

«Имя Михаила Ромма хорошо знакомо старшему поколению и почти неизвестно молодым. И все потому, что злая судьба забросила этого талантливого человека далеко от Москвы. Потом пройдет немало времени прежде, чем он, оправившись от тяжелых невзгод и несправедливости, вновь подаст весть о себе...» — писал в газете «Футбол» спортивный журналист Александр Вит, с которым Ромм одно время работал в газете «Красный спорт». А в личном письме к Михаилу Давидовичу Ромму признавался:

«У меня камень с души снят. Я, правда, хотел написать что-то другое, более теплое и душевное, но не хватило ни таланта, ни времени. Все хвалят меня за то, что написал, и ругают за то, как написал. Одни говорят, что я слишком возвеличил роль Ромма в футболе, другие, что недостаточно подчеркнул, что Ромм не спортсмен, а писатель-профессионал. Я отгавкиваюсь, но на всех не угодишь».

«В книге М. Ромма «Я болею за «Спартак», — писал Геннадий Стариков, в прошлом заслуженный мастер спорта, а затем видный издатель спортивной литературы, — интересно все — и воспоминания старого спортсмена, и плавания, и восхождения. Книги такого диапазона с таким богатым содержанием еще не было в спортивной литературе. В ней пленяет и легкий, образный, сочный язык, и широкое, всегда объективное восприятие автором любых событий: говорит ли он о современности или воскрешает «дела давно минувших дней».

Не забыл М. Ромма и Дима Попов, бывший актер из Ленинграда. В письме к Ромму он писал:

«Однажды я стоял возле киоска за свежим номером газеты, и один мой приятель рассказал, что недавно он приобрел книгу старого футболиста Михаила Ромма: «Я болею за «Спартак». Когда я услышал это имя, меня сразу же осенило: Ромм, тот самый, из лагеря! И я не мог не разыскать Вас, не написать и не вспомнить о нашей жизни за забором с колючей проволокой... и гаденыша Писаренко по кличке «писарь» с глазенками хищной змеи. Он и по сей день является мне во сне, сокрушает матом и пускает в ход кулаки, а потом берет за горло и — душит, приговаривая, что это еще «по-божески»! Да черт с ним — с этим жалким и ничтожным человечком. Единственное, чтобы я пожелал, чтобы ему и на том свете было так же жутко и неспокойно, как тогда нам. Что до меня, то я как мальчишка шатаюсь по Питеру — его улицам, музеям, мостам и, как губка, впитываю в себя всю теплоту и красоту жизни...»

Вспомнила Михаила Ромма и Светлана Воронова из Нижнего Тагила:

«Ваша книга помогла мне по-иному взглянуть на жизнь, на ее красоту. А то страшное, что мне пришлось вынести в лагере, как бы отодвигалось, уходило в сторону, уступая дорогу зеленым тропинкам и светлым ручейкам жизни... Мне кажется, что я почти все время нахожусь в состоянии тихой радости...»

Написал Ромму и Матвей Гольдин, один из старейших московских футболистов и хоккеистов:

«Приношу Вам мою искреннюю благодарность за присланный мне подарок. Ваш «Спартак» вернул меня к дорогому прошлому каждого спортсмена... Мне она очень понравилась, я ее прочел, не вставая с кресла».

Немало трогательных, полных юмора писем, написал Ромму и Александр Рубайло, товарищ по лагерю:

«В Вашей книге «Я болею за «Спартак» и культура слова, и замечательное видение поэзии жизни, и юмор, и искренность, и все это в стиле доброго старого времени, который был, есть и пребудет как норма. Может быть, от книги будут отклоняться по невежеству, неумению и некультурности духа, но она сохранится. Вашу книгу не перевяжешь никаким бинтом, она обязательно найдет свой путь, чтобы доставить людям радость от пережитого или даже открытия нового мира...»

«Моя Елизавета, это маленькая, кругленькая женщина, подвижная, как колобок, дотошно изучает карту: мы надумали двинуться в сторону Иссык-Куля. А на обратном пути собираемся забежать к Вам, в Чимкент: и на Вас поглядеть, да и вспомнить дела не так давно минувших дней».

...Запомнилось, с какой любовью он говорил о литературе, о музыке, о жизни — и ни слова о том, сколько унижений и обид ему пришлось вынести в лагерях и в ссылке. Спокойно и непринужденно он читал стихи совершенно незнакомых мне поэтов, среди которых я впервые услышал «Падучую звезду» Ивана Макарова:

Смотрю я в глубь лазури ясной,

Бог весть, откуда и куда

Из звезд сияющих прекрасных

Одна скатилася звезда...

И совершенно неизвестное мне стихотворение великого Федора Шаляпина:

Пожар, пожар! Горит восток!

На небе солнце кровью блещет,

У ног моих пучина плещет,

И сердце бьется и трепещет,

И жизнь меня зовет вперед.

В лицо мне ветер свежий бьет.

И тьмы уж нет; и утра луч

Разрезал глыбы темных туч.

Слушая этого седовласого интеллигента с задумчивыми серыми глазами, я буквально пьянел, как от хорошего бокала вина... И только после того, как не станет Ромма, я познакомлюсь с письмами этого удивительного человека — Александра Рубайло... Эти письма могут заменить хорошую повесть...

«...Меня этапировали на участок, куда перебралась литейка и механический цех. Работал я там всяко: и нормировщиком, и бухгалтером, и просто кантовался. А потом нас, «политических», стали собирать на участке, что был по соседству с Полиной Марковной, где Вы там одно время были библиотекарем. Оттуда нас намеривались забросить под Красноярск, но пока собирались, я выполнял разную работу. Незадолго до окончания срока, я дал взятку вольному доктору, и он перевел меня в инвалиды. А тут волею божьей помер наш славный «отец и учитель», и наши сборы что-то утихли. Я жил среди инвалидов, изредка ходил на кухню чистить картошку и ждал дня, когда окажусь на воле...

...Первого мая пятьдесят третьего года у меня кончился срок, но по случаю праздника меня задержали еще на три дня. Четвертого мая я вышел на вахту и сразу же убрался в город Тагил... Рисковать ехать домой, в Сергиев Посад, где у меня была квартира, библиотека, и все такое, я не стал: опасался, как бы я своим приездом не навредил своей жене и детям. В Тагиле меня приветливо принял секретарь горкома Кожевников, душевный человек, хотя и молчаливо суровый с виду. Благодаря его стараниям я попал в пединститут: поначалу на должность инспектора заочного отделения, а потом я стал и почитывать. Студентам мое чтиво нравилось. И все было бы хорошо, если бы в институт не прислали нового директора, который сразу же стал освобождаться от «бывших»...

...В 1955 году я смотался в Москву. Там я мыкался по прокуратурам, добиваясь реабилитации, надоедал в Минпросе и Министерстве высшего образования. Единственно, чего я добился, это — восстановления моей ученой степени и звания. С этими «данными» я и вернулся к жене, в Сергиев Посад. Дочь жила в Москве, работала учительницей математики, а сын был еще студентом. Я начал с того, что рассылал документы по всем городам страны, где объявлялись конкурсы. Меня, конечно, браковали, а из Армавира мне даже подробно ответили:

«Как же ты, сукин сын, фашист, осмеливаешься на идеологическое святая святых и все такое...».

Чую, что стена чуть ли не сплошная. Но тут на мое счастье прислали вызов из города Чарджоу, что в Туркмении. И я помчался туда. В институте и в обкоме мне сказали: работайте спокойно. Но как только студенты очень тепло отозвались о новом лекторе, против меня ополчился «западник» по фамилии Вайнберг, потрясающий невежда и косноязычный лектор. Он бегал то в обком, то в комитет госбезопасности, то в областной отдел просвещения и вопил: «Помилуйте, вчерашний «пятьдесят восьмой» на кафедре, на идеологическом участке и все такое...» Ну, я ему потом припомнил и по реабилитации в 1957 году выпер этого «западника» из института без мундира и пенсии».

Работал я и с неким Куриленко — кандидатом и все такое. Его знания были на уровне нынешнего десятиклассника, но претензий — как у сотни Энштейнов. Мне он напоминал одного украинца с Запада, который удостаивал своим снисходительным вниманием одного меня. С другими же у него был один разговор: «Я образованный человек, а ты г….!»

Он когда-то окончил львовскую семинарию. Про Чернышевского — не слышал, про Золя, Бальзака — тоже. И вообще весь мир у него заключался в одном гении — Тарасе Шевченко. Но вскоре и он куда-то исчез».

...В 1962 году я ушел на пенсию, перебрался в Сергиев Посад, живу в большой хате со своей старухой. Но летом наезжает тьма народу: дети, внуки. У меня сад, виноградник, и все такое прочее: куры, петухи, коты, воробьи и обстановка времен Ивана Грозного — керосиновые лампы и сама хата по-своему виду отнюдь не городская. Но мне почему-то нравится, эдакий зоологический и растительный привкус моего бытия...

...Я про себя вспоминаю те времена и нередко испытываю странное чувство. Я не могу понять, почему вспоминается только хорошее? Думается, что тут отчасти играет роль: бездумность, диогенность существования, и вот отзвуки его в душе и порождают такое противоречие в восприятии этого прошлого. А вообще трудно, наверное, разобраться человеку со своей собственной душой. Я как-то наблюдал вечером в Чарджоу, как кранами срывали скульптуру Сталина, по чьей вине мы отдали самую драгоценную часть нашей жизни и, знаете, мне стало почему-то его жаль, ей Богу — ругайте меня, но это так...»

«...Несказанно рад Вашему письму. А еще больше — памяти обо мне. Рад за Вас. Вам повезло чрезвычайно со второй женой из глухой деревушки, что этот род женщин неизмеримо лучше, душевнее, сердечнее, проще, искреннее, чем коснувшиеся культуры — мне известно было очень давно. Вы помните Тимона из «Очаровательной души» Роллана и его рассуждения о том, что человеку в известных отношениях с женщиной нужен теплый живот, на который можно было бы спокойно прилечь головой. Так вот, у «прикоснувшихся к культуре» нет такого живота. Он есть просто у женщин...

...Читаю и перечитываю Вальтера Скотта — его милые рассказы, которые так фильтруют твою душу, что после них как-то даже свет становится яснее, прозрачнее, легче дышится. Мне страшно нравятся скоттовские люди. Чего стоят одни их клятвы: «Клянусь бородой святого Дунстана», «Клянусь плащом святого Себастьяна», «Клянусь небом и богородицей сломанных копий», «Клянусь жезлом Моисея» и все такое... Прелесть, не правда ли?»

Читая письма этих искренних людей с их надеждами, житейскими и будничными невзгодами, я не перестаю удивляться красоте их души и сердечной доброте. Будучи несчастными, униженными, они не потеряли веру в прекрасное время, которое обязательно постучится к ним в дверь. А сколько их ушло, так и не дождавшись встречи с родными, друзьями! И хотя эти люди тебе не знакомы и далеки, а вот заглянешь в их письма, и сразу представляешь их бодрыми, живыми и такими близкими.

...В далеком 1966 году мы с Роммом смотрели документальный фильм «Обыкновенный фашизм» — фильм кинорежиссера Михаила Ильича Ромма, двоюродного брата Михаила Давидовича. Когда мы покинули зал, Ромм, заметил: «Какая могучая правда о войне». И тогда же я узнал, что Мура (так звали близкие Михаила Ильича) передал в своем фильме не только правду о войне, но и то, что когда-то жило в душе его отца, который ненавидел ложь, презирал пошлость, человеческую ничтожность и несправедливость.

Отец Муры, Илья Моисеевич Ромм, жил в Москве, в Замоскворечье, на Пятницкой. Он был невысокого роста, живой, подвижный, носил рыжую бородку, работал врачом-бактериологом. Позже в «Устных рассказах» Михаила Ильича Ромма я прочту: «Отец был необычайно добрым, более доброго человека я просто не видел, не встречал, хотя одновременно был и очень вспыльчив, принципиален и нетерпим, всегда говорил то, что думал...»

Илья Моисеевич прекрасно играл с Мурой в четыре руки Бетховена, Шуберта, Моцарта. Рассказывая о Муре, Михаил Давидович что-то упускал, не договаривал, а спросить я не решался.

Отец Михаила Давидовича Ромма был недоволен своим сыном, который вместо того, чтобы заняться серьезным делом, как его двоюродные братья Саша, Миша и их сестра Ида, «носился» по футбольному полю или бился на ринге, «как дурак». Он во всем обвинял свою маленькую, тихую и хрупкую жену, упрекая ее, что она не занимается воспитанием единственного сына. А когда ему однажды сказали, что Миша один из лучших беков России, он ответил, что это его мало волнует. Утихомирился лишь в 1913 году, когда его Миша вернулся из Флоренции чемпионом в составе футбольного клуба «Фиренце».

Михаил Давидович был старше своего двоюродного брата Михаила Ильича на десять лет. Когда речь заходила о Муре, он тут же уходил от разговора, хотя фильмы его смотрел с удовольствием, особенно ему нравились «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм». Даже после возвращения из неволи и реабилитации отношения между двумя братьями так и не наладились. Но зато Михаил Давидович охотно рассказывал о родном брате Муры Александре и сестре Иде.

Александр был прекрасным поэтом (в этом можно легко убедиться, прочитав сборник его стихов «Ночной осмотр») и замечательным переводчиком произведений Генриха Гейне, Андре Шенье, Шарля Бодлера, Шандора Петефи... романов Эмиля Золя, Герберта Уэллса, Джона Рида, Гюстава Флобера, Ги де Мопассана, а также поэтов из республик нашей бывшей страны.

С первых дней Великой Отечественной он ушел на фронт, служил на флоте, участвовал в боевых действиях, был награжден Орденом Красного Знамени. А в сорок третьем он написал Сталину письмо, в котором сообщал о безобразиях на флоте, после чего его очень скоро отозвали из армии и направили на работу в тыл, в город Сочи. Но уже осенью того же года его родным написали, что Александр Ильич Ромм покончил с собой...

Когда Ида Ильинична узнала о смерти брата Александра, она обратилась к его бывшему начальнику с просьбой написать ей, где и кем работал ее брат, что он натворил, что нарушил, что привело к самоубийству, что обнаружили врачи, производившие вскрытие? Ответа, конечно же, не последовало, хотя со слов боевого товарища Александра –В.А. Маслеева она знала, что «Саша не раз ставился в такое положение, когда на белое он должен был говорить черное, а на черное — белое. Но он не боялся называть черное — черным, и это не всем нравилось...» Остается лишь поставить вопрос: кому было угодно, чтобы человек, который говорил правду, писал и переводил трогательные стихи, великолепную прозу, не успев до конца распахнуть свою красивую душу перед миром, который он так любил, трагически ушел из жизни? Но вопрос этот, разумеется, риторический...

Находясь в Москве по работе, я безуспешно пытался дозвониться до Михаила Ильича Ромма. Но однажды мне все же повезло, как в лотерее: сам Михаил Ильич поднял трубку. Я назвал свое имя, попросил прощения за мой идиотский звонок, рассказал, что его двоюродный брат Михаил Давидович Ромм незадолго до смерти признавался, что он сожалеет, что столько лет держал обиду на брата и осуждал то время, которое надолго проложило между ними глубокий овраг недоверия и молчаливой обиды. Михаил Ильич, извинившись, что он из-за нездоровья не может позвать меня в гости, ответил, что ему было бы «чрезвычайно приятно», если бы я всякий раз, когда буду на могиле его брата, оставлял цветы и от его имени. Теперь, когда не стало и Михаила Ильича, земля снова сблизила братьев и уже — навсегда.

Однажды я принес Михаилу Давидовичу книгу Натальи Кончаловской «Песня, собранная в кулак» — об Эдит Пиаф. Ромм взял книгу и, перелистывая страницы, заметил: «Я, кажется, знал Наталью Кончаловскую. Правда, было это давно. Но я хорошо помню маленькую трехлетнюю девчушку, бойкую, шуструю и играющую почему-то под столом в гостиной».

Потом Ромм написал Кончаловской о своих впечатлениях от ее книги. Ответила Ромму и Наталья Кончаловская:

«Я очень благодарна Вам за великолепную рецензию об Эдит. Редко, когда так точно характеризуется основная задача книги. Но должна Вас огорчить: мы с Вами никогда не встречались. Вы были знакомы с Наташей, дочерью Дмитрия Петровича Кончаловского, моей двоюродной сестрой. Это она была дикой, угловатой девочкой. Я же дочь Петра Кончаловского, внучка Сурикова. Я была толстой, курносой и веселой девочкой. Но все равно мне было бы радостно познакомиться с Вами. Недавно вышла моя новая книга: «Дар бесценный» — о Сурикове. И мне бы очень хотелось, чтобы Вы прочли ее».

Позже я попросил Наталью Кончаловскую прислать мне копию письма Ромма на ее книгу об «Эдит Пиаф». Не прошло и двух недель, как в почтовом ящике меня дожидалось ответное письмо:

«К сожалению, я не могу выполнить Вашу просьбу, поскольку письмо М. Ромма я передала в Париж, моей двоюродной сестре. Для нее это письмо представляло большой интерес. Получить обратно это письмо нет сейчас никакой возможности. Но при случае — я постараюсь Вам помочь».

Однажды ночью я сел в поезд «Алма-Ата – Москва». Свет от боковой лампочки тускло освещал купе. Проход между нижними полками купе, на которых мирно и спокойно спали пассажиры, был заблокирован огромными бухарскими дынями, расточавшими пьянящий, нежный аромат. Верхняя правая полка также была плотно завалена коробками с янтарным виноградом, помидорами «бычье сердце» и краснощекими яблоками. А на столике царствовала жареная курица в окружении малосольных огурчиков, узбекских лепешек и трех бутылок с минеральной водой. Я пристроил свой походный чемоданчик рядом с дверью. И только хотел взобраться на свободную полку, как пассажир вдруг зашевелился, приоткрыл глаза и на мое тихое «извините», позевывая, пробормотал:

— Не стоит, мы люди дорожные, ко всему привыкшие, — и тут же поинтересовался: — Что за станция?

— Чимкент, — тихо ответил я.

— В этом городе умер мой давний приятель...

— И кто? — осторожно спросил я.

— Ромм... Миша...

— Вы знали Ромма? — удивился я.

— Я знал Ромма еще по Москве, до войны...

— А я его здесь хоронил...

Худощавый, невысокого роста пассажир тут же рывком поднялся, пригладил редкие с легкой проседью волосы, поправил помятую пижаму и, выпрямившись как восклицательный знак, протянул руку:

— Алдан-Семенов, писатель.

— Очень приятно, — сказал я и, назвав свое имя, горячо надеялся, что он не спросит, что я читал из его книг, ибо ни одну из них я и в руках-то не держал.

Алдан-Семенов осторожно расталкивает женщину:

— А ну-ка, женушка, вставай, пока Ромма не проспала.

— Какого еще Ромма? — спросила женщина спросонья.

— Мишу. Мишу Ромма.

— Он же умер...

— Он-то умер, а вот друг его — рядом.

И меня тут же завалили вопросами: Как жил? Что писал? Как Евдокия? Здорова ли? Увлекшись воспоминаниями, мы даже не заметили, как набежало утро, и мы едва не прозевали чай. За завтраком мы быстро разделались с курицей, фаршированной ломтиками великолепной айвы и черносливом. Алдан-Семенов, когда увидел, что я нажимаю на айву, сделал безразличное лицо и пододвинул ко мне целую горку этой вкуснятины, заметив, что он этот фрукт не любит. Я тогда принял это за чистую монету, и скоро от этого дара природы не осталось и воспоминаний.

— Видно, вы в Узбекистане жили, там айву все любят, — заключил писатель, и мы перешли к более «пролетарской» еде — соленым огурчикам и пышным лепешкам.

Потом от души попивали отменный зеленый чай с горным медом, продолжая вспоминать еще совсем недавнее ушедшее время. Особенно тронул меня рассказ Алдана-Семенова о молодом татарине, которого перевели к ним в барак, а зэковцы почему-то решили, что новенький — стукач. Больно часто в карманах его телогрейки они находили то кусок хлеба, то ломтик сала, то теплые, совсем еще неношеные носки, то майку. Вот и решили: прикончить стукача, когда погонят их на лесоповал. И уже в лесу был устроен перекур в неглубокой яме. Конвоир остался наверху, прислонившись к дереву. Окружив стукача, зеки зажали ему рот и набросили удавку. Алдан-Семенов, как самый грамотный в бригаде, зачитал «приговор». И как только стали затягивать удавку, новичок заорал так, что казалось, деревья вздрогнули. В яму бросился конвоир, едва выдавив из себя: «Сы-н-ок!»

Новичка оставили в лагере. Вот только отец его больше в лагере не появлялся...

...В 1968 году, через год после смерти Ромма, в газете «Известия» были приведены вопросы по спорту, среди которых нужно было назвать... и имя первого радиокомментатора футбольных баталий нашей страны. Я тут же отправил открытку, где написал, что первым... был Михаил Давидович Ромм. А недели через три получаю письмо из газеты: «К сожалению, редакция такими сведениями не располагает». И подпись: В. Водолажский. Даже обидно стало: ведь тот, кто составлял вопросы, должен был знать имя первого футбольного репортера страны. Сколько я потом не доказывал, что первым был Ромм, а не легендарный Вадим Синявский. А тут, разбирая роммовский архив, я вдруг наткнулся на письмо Владимира Титова, из Калуги: «Я — ровесник Октября. Еще мальчиком я с утра до вечера гонял в футбол. Я мечтал стать большим футболистом. Ваша книга «Футбол» была моей настольной книгой. В юности я часто слышал Ваши первые радиопередачи о футболе: «СССР — Турция», «Москва — Чехословакия». Затем вы затерялись: исчезли из эфира и со страниц спортивных газет и журналов. А футболиста из меня не получилось. В двадцать три года я ушел на войну. Вернулся инвалидом. И теперь по восемь-десять месяцев в году я не встаю с постели. Но это, однако, не мешает мне по-прежнему увлекаться футболом — его историей и статистикой. Я слышал, что Вы написали книгу «Я болею за «Спартак». Ищу ее больше года. Но нигде не могу найти».

И книга «Я болею за «Спартак» ушла в Калугу... И только десять лет спустя, я, наконец-то, с облегчением вздохнул. В еженедельнике «Футбол-Хоккей» Александр Богданов, известный в свое время судья Всесоюзной категории, назовет первую троицу футбольных радиокомментаторов страны: Михаила Ромма, Абрама Зискинда и Михаила Козлова.

Когда родился наш сын, то мой тесть, Яков Григорьевич Вольф, прислал телеграмму из Кокчетава с просьбой назвать его внука Григорием — в честь прадедушки, погибшем в сентябре сорок второго, в Каунасском гетто. Моя жена Циля страшно не хотела это имя и страдала, не зная, как выкрутиться из этого неудобного положения. Но тут Ромм пришел в роддом, встал около открытого окна палаты и начал бубнить, уткнувшись в книгу мужские имена: Ерофей, Евстигней, Ефремий, Евтихий... — все с той же чудной, хитрой улыбочкой. Так он успокоил Цилю, показав, что есть имена намного хуже и некрасивее. Мы потом еще долго вместе с Роммом в шутку называли нашего сына Григория Евтихием.

Как-то к Ромму постучалась чернобровая брюнетка — новенькая медсестричка. Когда в дверях показался хозяин, она спросила, испытывая смущение перед этим высоким стариком, который был не просто больным человеком, а писателем:

— Вы писатель Ромм?

— Нет, я кардинал Ришелье, — прозвучало в ответ.

Девочка оказалась умной и начитанной, не испугалась, а подыграла этому удивительному юмористу.

— Тогда я царица Савская.

— И зачем дряхлеющий кардинал понадобился обладательнице несметных сокровищ?

— Чтобы забить кардиналу гол в его ворота.

— И чем это он вас так разгневал?

— Тем, что вовлек Францию в Тридцатилетнюю войну...

— Видно, сударыня, история ваша слабость. И вы хотите мне, старому кардиналу, забить, простите, гол в ворота? Ну как я могу отказать юной фее, да еще в ранге царицы. Я к вашим услугам, голубушка...

Ромм ходил в гимназию, где учились и сыновья великого русского певца Леонида Собинова. Каждый год, когда его мальчики переходили из класса в класс, Собинов пел для гимназистов бесплатно. И никому из них не надо было подолгу торчать у театральной кассы, отказывать себе в ужине и папиросах, чтобы сколотить деньги на счастливый билет – «на галерку».

Накануне концерта директор гимназии обычно вызывал к себе Ромма и поручал ему подобрать крепких ребят «для личной охраны» Собинова – от его «горячих поклонниц».

Ромм очень гордился, что ему не раз доводилось быть «телохранителем» знаменитого певца, чей чарующий голос он помнил всегда, куда бы его не кидала жизнь.

В тридцатые годы Ромм, закончивший юридический факультет Московского университета, одно время работал адвокатом в театре имени Вахтангова. И, смеясь, рассказывал, как бывают смешны и рассеяны великие актеры, и какие забавные истории с ними случаются. Вспоминая о своих встречах с остроумной гордячкой Турандот, Цецилией Мансуровой, известной актрисой театра имени Вахтангова, Ромм помнил, как часто в ее скромной квартире собирались именитые артисты московских театров. И как гости Мансуровой чуть ли не до утра отчаянно бились в преферанс, и среди них выделялся красавец-актер и кинорежиссер Борис Барнет, знакомый нам по фильмам «Окраина», «Девушка с коробкой», «Дом на Трубной», «У самого синего моря». Бывал на этой квартире и Михаил Ромм.

Помню, как Ромм с улыбкой рассказывал нам о своей мимолетной встрече с Владимиром Маяковским. Оба они влюбились в рыжеволосую гимназистку, из-за которой чуть было не подрались. Спасибо рыжеволосой, она заранее предупредила, что оба они не в ее вкусе. Когда я спросил Ромма, как звали ту гимназистку, он так не вспомнил — «подвел склероз», однако, Маяковского он с тех пор считал трусом, а по его победной улыбке было ясно, что героем в этой истории был, конечно, он сам.

Я знал, что Ромм очень грустил по Москве, куда бы он ни отправлялся корабль его странствий, он всегда возвращался в этот красавец-город, который был для него непреходящей любовью. Даже хорошая квартира в Чимкенте и налаженный быт не могли его удержать: он рвался в Москву...

Осенью 1967 года М. Ромм послал депешу в Москву своему давнишнему другу — писателю Степану Лунину и просил «приютить» его на недельку. Лунин со свойственным ему юмором ответил: «Условия жилищные у меня те же: однокомнатная отдельная квартира, но сами-то мы меняемся, особенно я. До столетия мне еще пятнадцать лет, а я уже того — инвалид: и зрение упало до самой низкой отметки, и сердце дает сбои, если я нарушаю режим, предписываемый строгими врачами, и проклятая гипертония по-прежнему протекает по ежедневному расписанию. Но независимо оттого — лечусь я или хожу будто здоровый, душевно рад буду снова повидать Ромма в моей тесной и веселой комнатенке».

Когда писатель Лазарь Лагин узнал, что его старый друг всерьез надумал перебраться в Москву, он тут же написал: «Дорогой Миша! Если бы Вы, однако, хотели моего мнения насчет переезда в Москву, то я бы Вам лично не советовал. В Чимкенте Вы литературная персона, один из немногих литераторов. А в Москве нашего брата хоть пруд пруди. И большинству из них очень трудно по части изданий своих сочинений. И ваш покорный слуга в этом отношении, увы, не представляет исключения...» И еще от Лазаря Лагина: «Ради Бога простите, что задержался с ответом по более или менее основательной причине: лежал, хворал, уложен был врачами по случаю «острого нарушения коронарного кровообращения». Но недельки уже через три передовая врачебная мысль пришла к выводу, что мне все же можно вставать со своего одра и даже отбыть в достославную Малеевку. Там я собираюсь погонять лодыря денька два, а потом примусь за правку моего нового романа «Голубой человек», выход которого ожидается в 1966 году. Буду ждать депешу: «Вылетаю. Встречай!» Не волнуйся. Встречу с «перцовкой», по обычаю русского гостеприимства».

Написал Ромму и Евгений Пиотровский, журналист из Москвы: «Миша, я понимаю тебя и твою тоску по Москве со всем тем, что она дает. Но прежняя Москва, доминирующая в нашем воображении, не похожа на современную Москву, живущую новыми ритмами и темпами. Эти ритмы настолько интенсивны, что пожилому человеку не просто все это вынести, «переварить». Находясь в Москве, ты фактически можешь оказаться за скобками, но, зная твою эрудицию, энергию и упорство, ты, вероятно, освоишь эти темпы, если тебе позволит сердце. Взвесь все, что тебе может дать Москва. Если баланс будет в пользу Москвы, надо действовать и уже сейчас. Объективно ты имеешь все права, чтобы жить в Москве. Одно то, что ты сделал для нашего спорта, уже было бы достаточно, чтобы создать тебе условия для возвращения в Москву...».

Получил Ромм письмо и от Александра Рубайло: «На мой взгляд, Вы уже подняли «коня» еще в Кзыл-Орде, и опустить его следует только в московском квадрате, и это надо сделать скорее. Семьдесят четыре года — это решительно ничего не значит. Пока человек живет, думает, чувствует, действует — какая, в сущности, разница — тридцать или восемьдесят лет ему. Самое скверное в жизни ощущение, когда человек настраивается не на жизнь, а на «доживание». Думаю, что такого состояния у Вас не бывает. Отсюда еще раз — в Москву. Вы москвич по рождению. У Вас право на Москву самое неопровержимое. Что можно возразить человеку, который хочет провести остаток своей жизни в Москве? И кто сможет доказать, что преступная и бесчеловечная акция по отношению к Вам, признанная ныне и оцененная как преступная и бесчеловечная, может существовать в качестве основания для того, чтобы Вы жили в обстоятельствах, внутренне неприемлемых всем Вашим существом? Какая-то дичь и страшная непоследовательность».

Ромм надолго задумался и остался в Чимкенте...

Когда Ромм основательно захандрил, нам стоило немало усилий уложить его в больницу. Он согласился. И пока мы ждали «Скорую», он открыл ящик стола, извлек оттуда несколько писем и попросил, чтобы я прочитал их вслух, а сам уселся в свое любимое кресло, откинувшись на спинку. Ромм слушал меня молча, а я еле сдерживал слезы, понимая, что он мысленно прощался с людьми, которых знал и всегда помнил.

«Дорогой Михаил Давидович! — писал Шимон Маркиш из Москвы. — Ваше почти месячной давности письмо попало мне в руки только сегодня, но отвечать, разумеется, нужно мне, как старшему в семье мужчине. Очень грустно, что наша регулярная переписка стала эпизодической. Зима была полна тяжелых тревог общего характера. Поэтому я не ответил вовремя на Вашего «Спартака». Простите великодушно. Мы все, не исключая мамы и бабушки, прочитали Вашу новую книгу в рукописи. Хотя мы и не болельщики футбола, но книгу читали с увлечением и большим удовольствием. Может быть, отчасти потому, что горячо болели за ее автора и очень его любили, и еще потому, что чисто спортивная стихия подчинена в ней человеческой. Житье наше не переменилось, слава Богу. Разумеется, и мы не стали моложе. Бабуля жалуется на ноги, дядя — на сердце и почки. Но это не беда. Это естественно. Давид учится на высших сценарных курсах. Написал неплохой сценарий о Памире... Привет от всей нашей семьи. Ваш Шимон Маркиш».

И тут Ромм говорит: «Если тебе когда-нибудь повезет встретиться с кем-нибудь из семьи Маркиша, передай им, что я их всегда помнил и очень любил».

Читаю еще одно письмо к Ромму — от Ангелины Галич, жены известного поэта, драматурга и барда Александра Галича: «...Время летит на рысях — его не замечаешь. Ужасно, как мы давно не виделись. Этим летом мы снова были в Малеевке, и я очень часто вспоминала наши с Вами прогулки и чудесные беседы. Помня Ваш лозунг «Красота лечит», я в полной мере пользовалась этим неизменным лекарством и лечилась красотой. Там по-прежнему хорошо и красиво, особенно деревья... У нас за это время было много всякого. Несколько раз болел Саша. Он много работал. Два раза он уже успел побывать в больнице и за границей. «Третья молодость» не принесла ему творческой радости, но зато он три раза по месяцу жил в Париже и там работал. Саша теперь пишет очень много стихов и песен. Дошли ли до Вас его пленки? Их много. Это целый цикл песен, которые он поет под гитару».

Тогда, читая это письмо, я не думал, что очень скоро Саши не станет и что похоронят его не в стране его чудесных песен («Ой ты северное море», «До свиданья, мама, не горюй, не грусти»), а на чужбине, под Парижем, на кладбище, где на могиле будет выбито: «Блажени изгнани правды ради». И в том же году в парижской квартире задохнется от дыма и его любимая Нюша – Ангелина Галич...

В один из воскресных октябрьских дней 1977 года команда чимкентского «Мелиоратора» принимала у себя на Центральном стадионе звезд большого футбола: Эдуарда Стрельцова, Галимзяна Хусаинова, Александра Пахомова, Геннадия Гусарова, Сергея Рыжкова, Анзора Кавазашвили... И я задолго до конца первого тайма пробрался к запасной площадке москвичей. Спросил начальника команды. Мужчина невысокого роста в модной кожаной тужурке назвал свое имя: «Владимир. Владимир Поляков». Рассказываю Полякову, что здесь, в Чимкенте, на старом городском кладбище, покоится прах известного футболиста Михаила Ромма. Что было бы правильно, если бы его «звездные» ребята побывали на могиле... И слышу в ответ: «Как же, как же, оживился Поляков, правда, видеть Ромма не приходилось, а вот книги его про футбол читали. После матча поговорю с ребятами. И цветы у нас есть. И автобус, так что ждите!»

И я ждал... А в голове все стучало: только бы не отказали... Не отказали...

Как сейчас вижу застенчиво робкого и пополневшего «футбольного патриарха» Эдуарда Стрельцова, обаятельного красавца-вратаря Анзора Кавазашвили, маленького и стремительного книжного эрудита Галимзяна Хусаинова, темпераментного и грозного Геннадия Гусарова, всегда подтянутого и волевого Александра Пахомова, веселого и быстрого Капличного, блестящего нападающего Валентина Иванова... Вижу и себя по-мальчишески счастливым и радостным: ведь я сижу в одном автобусе с прославленными мастерами большого футбола...

По дороге к кладбищу рассказываю, как и почему Ромм оказался далеко от Москвы, как жил и грустил по стадиону, по любимому футболу... Что был он ярким, что от него исходили тонкий интеллигентный юмор, сопровождаемый лукавой улыбкой и при этом совершенно серьезным выражением лица! Что от общения с ним ты становился красивее, духовно богаче, и что это чувство входило в твою жизнь, как само собой разумеющееся, как дыхание, как желание тоже подарить кому-то ощущение радости и тепла. Что именно поэтому мы тянулись к нему, как дети, и всякий раз находили повод для встречи с ним...

Книгу «Я болею за «Спартак» я отдаю в руки легендарных футболистов и прошу их оставить на ней свой автограф. «Звезды» переглянулись, улыбнулись и стали расписываться на той самой странице, где рукой Ромма было написано: «Милому, вдохновенному, пламенному Максу от старого Ромма».

Потом мы сфотографировались на могиле Ромма, постояли у надгробия, притихшие, взволнованные. Ясный прозрачный день стоял над нами. И деревья, тронутые осенью, неслышно устилали землю золотой листвой...

* * *

Об авторе: Макс Зисевич Койфман – писатель. В прошлом детский врач.